webサイト引っ越しのおしらせ

心機一転

下記webサイトにアドレスが変更になります。

ブックマークよろしくお願いします!

https://www.mori-to-koya.com/

※今ご覧になっている「北海道自然観察日記」のwebサイトは2025年1月末に閉鎖予定です。

ひたすら薪割り

小屋の敷地の一角には

開拓の時にでた丸太が

これでもかと山積みになっています。

このままではせっかくの材が

腐ってしまいますし、

この夏には丸太のある場所に

物置小屋を建てる予定なので

早急にどかさなければなりません。

しかし、我々夫婦だけで

すぐに捌くのは厳しい量、、、

ということで将来有望な

若手林業家に仕事を依頼。

ひたすら玉切りしてください!

とお願いし、

2日間でここまで丸太を

捌いてもらいました。

我々はそれをひたすら

割って棚に運ぶの繰り返し。

彼の玉切りが早すぎて

薪割りが追いついていません。

明日以降はひたすら薪割り

になることでしょう。

今回はひたすら玉切りを

依頼することになりましたが、

彼は持続可能な林業を目指す

志ある若者です。

こんな仕事以外にも森に関わる

仕事を色々振っていけたらなぁ

と頭の片隅で常々考えています。

林業でもガイドでも保全でも、

自然に携わる若手の活躍を後押し

できるような人間になりたいですね。

そのためには、

私自身の精進がもうちょっと必要ですけど。

春らしい気候になってきました

森の雪はすっかり解けてなくなり、

クロツグミやアオジの

さえずりが聞けるように

なってきました。

もっと暖かくなって、

飛ぶ虫が活発なってくると

キビタキやオオルリ、センダイムシクイ

といった鳥も現れることでしょう。

小屋周辺では、

カタクリの葉がここぞとばかりに芽吹き、

中には花を咲かせる個体もあります。

この一帯、

小屋が建つ前はササで覆われていたので

その時から群落があったわけではないでしょう。

小屋建設のために切り開いて明るくなったため

出現してきたと思われます。

ササ刈りをして明るい状態を維持してやれば、

数年後にはカタクリ畑になるかもしれません。

やることリストがまた一つ増え^^

色々アウトソーシングしたいこの頃です。

宿泊もBBQもできないけど最高な小屋

この小屋の事を全く知らない人は、

泊まれるとかBBQできるとか

お思いのようでそれ前提で質問を

されるのですが、

この小屋は泊まることはおろか

BBQもできません。

なぜなら水道設備が皆無だから。

井戸掘っても水出なかったんですよ。

まぁ水が出たとしても

宿泊業はやる気なかったですけど。

BBQもまたどちらかというと

好きじゃないので

(というか食べること全般において興味がもてないので 笑)

まいっか、という感じで落ち着いています。

唯一、小屋の使い方として試行錯誤する上で、

時々ケーキをテイクアウトして持ち込んだり、

ウッドデッキにテーブルとチェアを出してみたりして、

即席のプライベートカフェを展開して

今の所は満足しています。

この画像を撮った日は

春の日差しでポカポカな中、

カワラヒワやゴジュウカラ、

キバシリのさえずりを聞きながら

コーヒーを飲んでいました。

水の制約こそあれ

発想次第では色んな使い方のできる小屋です。

この小屋と森をレンタルできるなんて

良いよね!?と思うのですが、

前例を見ないスタイルなので

色々手探りです。

一年目の今年は試行錯誤しながら、

その都度、路線を微調整しての運営になります。

色々完成してからのからの

スタートじゃないところがまた

面白いでしょ!?(押し切る)

6月には始められるように準備していますので、

まだちょっとお待ちください。

移ろいゆく春のはじまり

小屋にある大きな窓。

設計当初は工務店の会長に

それはそれは渋られましたが、

(寒いですよ!と)

「森とつながる」がテーマの

小屋なのでこちらも引かず譲らずの

強気な姿勢で入れてもらいました。

会長的には大きなフィックス窓と

横に出入りできるガラスドアの

イメージだったようですが、

それだと小屋から続くウッドデッキ、

さらに奥に控える森への流れが

分断されてしまうような気がして

ならなかったので^^

結果、正解でしたし、寒さも

それほど気になりません。

住むわけではないのでね。

やったね!という事で、

いつもここでお昼休憩を取りながら

やはり森を眺めているのですが、

そこにひらひらとやってきたのは

越冬明けして出てきたエルタテハ。

羽の裏面にL字の模様があるから

エルタテハ。

先日は、クジャクチョウも

ここで見ました。

春ですな~。

春と言えば、キツツキのドラミングも

少し前から盛んになってきています。

ドラミングには縄張り主張や、

求愛の意味があります。

移り変わりの激しい季節に入りました。

ホオジロさえずる早春

木のてっぺんにとまり

「チチッ・・・」と

地鳴きをしていたホオジロ。

さえずらないかしら、

としばし待ってみると

「チッチョ、ピチョピチョー」

とさえずり始めました。

森の中はまだまだ雪に

閉ざされていますが、

鳥の声を聴く限り

「春だな~」なこの頃。

・・・やばいです。

もう外が気になって気になって

仕方がありません。

意識は完全に外ですが、

歯を食いしばって(笑)

新しいwebサイトを

作るべくPCと向き合っています。

なにぶん、小屋の方は

ほぼワンマンで

整備していますので

簡単に進みません。

なのに、追加でアライグマ対策を

行わねばならなさそうで・・・。

お待たせして申し訳ないです。

がんばります。

ヒバリ、カワラヒワ、ホオジロなど

3/28に旭川でヒバリの初鳴き、

3/29にカワラヒワ、ムクドリ、

4/1にホオジロを確認。

残雪の景色に夏鳥が重なる季節です。

関東以西では春とは思えない気温に

なったりしているようですが、

北海道はまだまだ小雪がチラついたり

する地域もある気候です。

(道民的には暖かくなったねぇ、な会話ですが)

小屋の環境整備は3月いっぱいで

ようやく、やっと、なんとか、

最低限のことは整いまして、

本腰入れてwebの準備に入ります。

今月中に公開出来たら良いな・・・

という進捗状況で完全に亀の歩みです。

もう少々お待ちください。

勝手に森カフェ

この日はいつもと趣向を変えて、

近くのお菓子屋さんで

買ったお菓子を持って小屋へ。

小屋にはちょっとした

食器を置いていますので、

テイクアウトしたものを

持ち込めばこうしたこともできちゃいます。

森を目の前に

好きな食べ物を持ち込んで

くつろぐ至福のとき。

おまえ食に興味がなかったんじゃないのか!?

生物多様性とか

森とつながるとか

言っておきならが

なんなんだこれは!?

何屋目指してるんだ!?

というツッコミが入れば、

全くもってその通りなのですが・・・

世の中、食べることに興味が

ない人の方がマイノリティですからね。

こういう小屋の使い方もありますよ、

という一例ということで。

あと、夫は食に喜びを感じる

一般的な感覚を持っているので、

喜ばせたいという単なる趣味でもありますね。

えぇ。

それに、森に親しみながら食事をして

くつろぐというのも

自然を愛でる1つの形かなと思います。

森の中に小屋があるのですから、

はい・・・

最終的には、

貸し切りでこのロケーションいーでしょぉ~

という自慢をしたいだけかもしれません 笑

そんな自慢ばかりしていないで、

早くゲストの受け入れ態勢を整えなさいってね。

がんばります。

オオアカゲラ

小屋には広々としたウッドデッキがあり、

雪が解けて暖かくなったら

イスを出してくつろごうかな

なんて思っています。

そんな暇、私にあるんだろうか

という問題はさておき、

虫(ブユやアブや蚊)対策はどうしよう。

当初はパーゴラが付く予定でしたが、

設置し始めた初期の段階で

室内から眺める外の景色に

とんでもなく影響を及ぼすことが

発覚し、工務店に中止&撤去を

依頼するという暴挙に及んだ経緯があります。

パーゴラがあれば蚊帳を設置して

虫よけとすることができたのですが、

景観を優先して建てなかったので

これどうしようかなぁ?

と考えている最中です。

そんなことを頭の片隅に、

今日はウッドデッキで大工仕事。

小屋で使う引き出しとかナントか

色々DIYしています。

出来上がっている製品を買うにも

ピッタリサイズ探すの大変ですし、

買ってばかりだと今度は

軍資金が足りませんのでね。

インパクトドライバーで

ドッドッドッドッとやっていると、

近くからゴッゴッゴッゴッと聞こえてきます。

見渡すとオオアカゲラ。

アカゲラと違って頻繁に

見られる鳥ではありませんが、

この森では割とよく見る印象です。

お互い「なんかいるな。」と

思いながら作業している感じ。

今日も平和です。

なごり雪

毎日のように降っては

積もっていた雪は

すっかり落ちつく

季節になりました。

あとは雪解けを待つばかりですが、

冬の終わりを惜しむように

時々積もることもあります。

先日はぽってりとした

雪が木々に降り積もり、

森は久しぶりの

銀世界となりました。

太陽が出ると

木に張り付いた雪は

一気に緩み落下し始めます。

中々伝わりにくい所ですが、

これはこれで見ていて

飽きない光景です。

このぽってり感がイイ。

伝わるかな?どうかな?

厳しいかな?

来冬オープンしたら

遊びにいらしてください^^

-17℃でも稼働したトレイルカメラはエゾユキウサギを捉えた!

森の中に建てた小屋に

トレイルカメラを設置し、

見守り続けること約10日。

カメラに初めて映った

野生動物はエゾユキウサギでした。

この日の気温、気象庁のデータ上は

-11.4℃となっていましたが

トレイルカメラには

-17℃とあります。

観測地点とこの山裾の

森とでは大きく違うことでしょう。

トレイルカメラ自体、

初めて持つので果たして

これほど冷え込んでも

稼働してくれるのか心配でしたが、

私が選んだものは平気でした。

ソーラー発電(乾電池併用)して、

APモードでトレイルカメラを取り外さずに

スマホからカメラ設定・データ取り込みが可能で、

氷点下でも稼働するという

はなまる満点な機器。

どんなトレイルカメラか、

興味がおありでしたら

私のXアカウントにメッセージ

くださればお教えします。

センサーが反応してからの

カメラ起動が遅かったのか、

そもそもセンサーの反応が鈍かったのか、

よく分かりませんが

手前から映されていないので、

出現しているシーンはわずか。

でも嬉しい。

調子に乗って追加で

買いたくなるくらい^^

今後が楽しみです。

人慣れしていないキタキツネ

私たちの森周辺に広がる

水田地帯は

冬は雪原状態となります。

いつも足跡こそあれ、

姿は見えず・・・なのですが、

この日はキタキツネの

姿を見ることができました。

でも人慣れしていませんので、

そそくさと逃げていきます。

逃げながらも

途中で立ち止まり

チラっと振り返り

こちらを確認。

また逃げながら

チラっと確認。

かわいいか。

用水路を挟んで

100m以上離れたでしょうか。

十分な距離が取れたようで

こちらを見ながら

くつろぎ始めました。

なんだお前かわいいか(二回目)。

かわいいので「つい・・・」なのでしょう。

観光地や山奥の工事現場に行くと、

このように人に餌付けされ

慣れ切ってしまった野生動物に

遭遇したりします。

餌付けは絶対にしてはいけません。

散々言われていることですが、

ちょっとでもダメなんです。

以下に野生動物に餌を与えてはいけない理由を挙げます。

1. 生態系のバランスを乱す可能性がある

野生動物の食物連鎖や行動が

餌付けによって乱れる可能性があります。

特定の種が増加しすぎたり、

他の生物との競争が増加したりします。

2.人に依存してしまう

野生動物が人から餌をもらうと、

それに依存し始めます。

自力で餌を探さない、

獲物を得る能力が低下する、

といった問題が発生し、

それによって生存能力が

損なわれたりする場合があります。

3. 健康リスク

人の食べ物は高カロリーだったり

塩分や脂質等が野生下では得られないほど高く、

野生動物の健康に害を及ぼします。

その他にも、人の食べ物には

野生動物にとって有害な物質が

含まれていたりします。

4. 人との接触増加によるリスク

野生動物が餌を求めて

人の生活空間に接近することで、

野生動物と人との衝突や

交通事故のリスクが増加します。

5. 病気の拡散

野生動物が密集して餌を求めると、

病気の拡散が起こりやすくなります。

特に鳥類においては、

鳥インフルエンザなどの病気が

広がる恐れがあります。

以前は個人が設置する

バードフィーダー/バードテーブル

に関して、私としては

「野鳥に親しむ心を育むことは

自然に対する関心をきっと高めるから、

ある程度は良いのでは。」

でしたが、色んな人の見解に触れ、

論文を読み、悩み悩み、今では

「野生動物への餌やりは極力控えよう。」

となりました。

なので小屋には

バードフィーダー/バードテーブルを

設置していません。

こうした施設ではよく見る光景ですが、

今後も設置しない方向です。

代わりと言っては何ですが、

水はけの悪い土地を活かして、

正しく極力自然な形で水辺を作れば

色んな昆虫や動物、野鳥がやってくるはず。

そうすれば、ちょっとは身近に

野鳥観察できそうだな、と。

森のテーマは生物多様なので

やりたい気持ちは高いです。

勉強用に本も買って読んではいます。

が、しかし、体が足りない・・・

知識のある人誰が手伝って・・・

森と小屋、冬の営業は要検討

今日は森の奥の奥、

飛び地となっている

自分たちの森の様子を見に

少し探検してきました。

夏は林道(と言っても車は通れない)

になっているルートには、

小さな沢が流れています。

その沢近辺には

ダケカンバの血が

混じっていそうなのが数本。

この辺りの樹種も

一度徹底的に調べたい。

飛び地となっている

自分たちの土地付近には

UFOが不時着していました。

(うそ)

夏になるとクマイザサで

鬱蒼としたエリアでも、

この時期はすがすがしく

歩けてしまう雪マジック。

ホンドテン、エゾユキウサギ、

キタキツネ、エゾリス、

足跡探索も堪能できました。

実は、この森と小屋の営業は

無積雪期のみにしようかと

考えていました。

12~2月上旬は天候と

それに伴う道路事情が

思わしくないもので。

(多雪地域なのでね)

来シーズンからは、

天候が比較的落ち着き

始める2月下旬から

スノーシューができる

4月頃までの期間限定で

冬季営業もいいかもしれないと

思い始めました。

雪景色の森と小屋、

自分たちだけ楽しむのはもったいない。

来年に向けて検討してみます。

-21.2℃の世界

朝方、布団から出している顔が寒い。

顔面がキンキンに冷えるぞ、

と思って目が覚めた先日。

天気予報をチェックすると

-20℃は下回っていそう。

今季最低気温の予感に

急いで森に向かいます。

(後で調べたら今季最低気温は2024年1月21日の-21.6℃でした)

こういう時ほどいつもと

違う景色が見られるはず、

と思って森に入るとやっぱり。

霧氷ができていました。

何だったらちょっと

ダイヤモンドダストっぽくもなってる。

霧氷とは、空気中の水蒸気が

木や建物などに付着した際に

凍ってできる白い結晶で、

特に寒冷な環境下(平地より山地)

で起こりやすいです。

平地でも冷え込んだ日の

川辺で発生したりします。

北海道だと猿払村とか更別村とか

十勝地方に有名スポットがありますね^^

平地でかつ水辺のない

私たちの森で見られることは

あまりないのですが、

今回は朝の数時間だけ

見ることができました。

エゾクロテンとホンドテンを見に旭山動物園へ

小屋でデスクワークをしていると、

時々(いや頻繁かも)

生き物が視界に入ってきます。

昨年末にはホンドテンが

ひょっこり雪上に顔を

出しているのに気づき、

急いでカメラを出したものの

すぐに走り去ってしまい、

悔しい思いをしています^^

肉眼では全身色鮮やかな黄色の

毛皮を確認しているので間違いなく

ホンドテンだと思っているのですが、

この写真だけを見ると

なんだか不安になるのは

ホンドテンとエゾクロテンを

見る経験値が低すぎるからなのでしょう。

野外で見ることが難しく

識別の経験値が中々

上がらないのならば、

飼育個体を見に行けば良い!

ということでやってきました

旭山動物園。

大学4年生の時以来なので

かれこれ20年ぶりくらいです。

旭山動物園では有難いことに

エゾクロテンとホンドテンの

比較展示をしてくれています。

起きているときは

激しく走り回っていたので

思うようなアングルで撮るのに

苦労しました。

そんな最中でも

エゾクロテンを生で見るのは

初めてになるのでよくよく観察。

図鑑で見ていた通り、

全身灰色を帯びた褐色気味の

毛皮です。尾は黒っぽい。

こちらはホンドテン。

顔と体の境界がはっきり

するほど色味が違います。

尾の毛がスッカスカなのは

何かの病気なのか??

ホンドテンの尾は図鑑上では白っぽく、

この個体の僅かに残る毛も白いので

図鑑通りとみて良いかと。

エゾクロテンやホンドテンで

Googleの画像検索を使うと、

両種がごっちゃに混ざった情報、

要するに誤同定が溢れ出てきます。

ネットの情報というのは

やはり危ういものです。

それに、見栄えを良くするために

このように顔だけを切り取り、

さらに彩度を上げてコントラストを

バリバリに効かせて出す人もいて、

それが識別に混乱を及ぼしている

原因の一つになっているのでは?

とも思っています。

これだけ見るとちょっと迷うんですよね。

玄人には分かるのでしょうけど。

ちなみに、ホンドテンの自然分布は

本州・四国・九州です。

元々は北海道にはいません。

毛皮を採ることを目的に導入された

国内外来種です。

私たちの森にいるというのは

残念なことなのですが、

また出てくることがあったら

今度こそじっくり観察したいものです。

でも、それは中々難しいので、

年パスを使って通う予定です。

そして、季節を変えて

両種の夏毛の様子も

見に行きたいとも考えています。

エゾクロテンとホンドテン舎の前で、

食い入るように見ているオンナがいたら

たぶんそれは私なので、

「あぁ頑張ってるんだなぁ・・・」と思って

そっとしておいてください(笑)

森を目の前にしての事務仕事は無理かもしれない

小屋には薪ストーブを

設置しているのですが、

慣れていないせいもあってか

時々薪加減を間違えて

室内が常夏の仕様に

なってしまうことがあります。

電気で動くものと違って

設定温度を下げるとか

すぐに消火とか

薪ストーブは無理なのです。

先日もちょっとやり過ぎたので、

窓を少し開けながら事務仕事を

していると、

「ケーン!ケーン!コロコロコロコロ・・・」の声!

そうクマゲラです。

聞いた途端、

やっほ~ぃと全てを投げ出し、

出てみると先日オスを見つけた場所の

すぐ近くでメスを見つけました。

警戒心が高く陰に隠れて

あまり見れませんでしたが。

先日のオスとこれからペアに

なる個体でしょうか。

クマゲラが飛び立ったあと、

何の気なしにしばらく待っていると

今度はカラ類の混群がやってきて

やはりしばらく観察に時間を

費やしたのでした。

ここでの事務仕事ははかどりません。

というか、無理かもしれません。

森を眺めながらのデスクワークは誘惑過多

森の中に建てた小屋の中で

一番のこだわりは大きな窓。

森の中にあるのだから

開放的な窓が欲しいという

リクエストにもとづき、

工務店には設計上問題のない

レベルで最大サイズの窓を2箇所

入れてもらいました。

そのうちの一つは机の前です。

本当にずいぶんと大きい窓ですが、

PC作業をしながら

外の様子を眺められるようにするため、

そのようにしてもらいました。

しかし、この窓が曲者。

仕事中にも関わらず、

森の様子が気になって

頻繁に顔を向けてしまいます(笑)

森と繋がる小屋の設計としては

正解に近かったようですが、

お陰で誘惑の多い環境とも言えます。

ここで大人しくデスクワークをするには

強い意志が必要です。

と、言っているそばからほら

エゾリスが来てるじゃないの。

ということで・・・。

クマゲラの食痕

先日見かけた採餌中のクマゲラ。

あまりしつこく見ていると嫌われ

かねないので、人間は一度退散し、

後日つついていた木の様子を見てきました。

一カ所はあまりに高い場所だったので

内部の様子まで見られませんでしたが、

目線の高さにも小さいですが

食痕がありました。

アリの残骸でもあれば

それを食べていたと分かるのですが、

今回は見当たらず。

アリを食べていたのか、

それともカミキリムシの幼虫を食べていたのか?

参考までに、

これは大昔に見た時の画像。

クマゲラが空けた穴の中や

周囲に残っていた

ムネアカオオアリの残骸の内の一つ。

これだけ無傷(?)の状態で

残っていました。

穴の観察を一通り済ませて

反対側に回ると、

点々と打刻した跡がついていました。

ここかな?こっちかな?と

試し打ちをしながら餌の在りかを

探していたのでしょうか?

興味は尽きません。

また来て。

冬の森の主はクマゲラか

野良仕事のため小屋の外に出ると、

アカゲラやオオアカゲラにしては

大きなコツコツと木を穿つ音が

聞こえてきました。

気になって見回すとクマゲラでした。

私たちが所有する森には

色んな生き物が生息していますが、

中でも一際目を引くのが

このクマゲラ。

日本最大のキツツキの仲間です。

昨年の秋から小屋の環境整備で

森に通っているのですが、

その時から「ケーン、ケーン」と

鳴いては「コロコロコロコロ」と

飛び立つ2羽の姿を見ていました。

山の裾野の森を買ったので、

冬になればもっと近くで見られる

機会がくるかもしれないと

思っていたら案の定^^

この日はカラマツの内部で

越冬しているであろうアリを

食べるために木をつついていました。

フィールドには頻繁に足を運ぶ

人生を送ってきたので、

クマゲラの存在自体には驚きませんが、

自分が所有する森にいるとわかると

嬉しさは倍増です。

クマゲラは大径木のある森で

繁殖をするので、繁殖期には

山の奥に移動してこの森では

見られなくなると思います。

それでも、四季を通して数多の

生き物が利用しているのを

間近で感じられるこの森は、

「生物多様性」というテーマ通り。

未来の人に繋いでいきましょう。

方言で言う「がんぴ」はシラカンバのこと

私たちの森には何種類もの

樹木が生育していますが、

主な構成樹種はシラカンバとミズナラ。

よく「シラカバ」と言われている

樹木はこのシラカンバのことを指しています。

樹木の多くは樹皮が縦方向に

溝が入るように割れていきますが、

シラカンバの場合は横方向です。

しかも成長しても溝は入らず、

薄くペリっと細く剥がれるように

なっていきます。

弱ってきていたり

年を重ねてきたりすると

こんな風にべりッと

大きく剥がせる部分が

でてきます。

これを「がんぴ」と言って

昔は着火剤として使っていました。

静岡以西には和紙の材料になる

正真正銘の「ガンピ」という

樹木がありますが、

発音が一緒なだけで

それとは別物なんですよね。

着火剤の方の「がんぴ」は

今でも焚き火や薪ストーブで

使う方はいます。

かくいう私もその一人。

森で採取した「がんぴ」を

使って毎朝火を付けています。

面白いほどよく燃えるので

市販の着火剤はいらないほど。

自前の森からエネルギーを得る生活、

非常に大変ですが楽しいです。

観察したり図鑑読んだり木を切ったりトンテンカンしたり

屋根雪下ろしという

一大イベントを後回しにして、

(この後やりました・・・)

冬の森に繰り出すわたし。

誰にも邪魔されることなく

自由に歩ける自前の森というのは

本当に良いものです。

その分、管理と維持に

手間暇お金がかかりますけどね。

持ってみて思ったことは、

想像力と覚悟を持って

関係各所との人脈が築ければ

一般の人でも何とかなるということ。

持ってみたいという人がいれば

相談に乗りますよ。

さて、見上げてみた先にいたのは、

頭を下にした状態で

幹を縦横無尽に動き回る

ゴジュウカラ。

脂肪を蓄えているほか、

羽の間に空気の層を作って

防寒対策をしているお陰で

夏にくらべると幾分ふっくら。

この丸みを帯びた

シルエットが愛らしい。

今日もいましたミヤマカケス。

この森には一体何種類の野鳥が

いるのでしょう。

早く記録を残していきたいですが、

小屋の環境整備と森の維持管理と

本業の掛け持ちバランスが難しいです。

来年も試行錯誤の年となりそうです。

雪深い冬の森

お久しぶりです。

更新が滞ってしまい

ご心配をおかけしました。

(えっ心配してない??)

連日の大雪で除雪対応に

追われていましたが、

どうにか解消の目途が

ついたところで

冬の森にダイブです。

肉体労働・事務仕事から一時的に

離れる現実逃避とも言います。

ですが、こうして

森エネルギー補給しないと

やっていられません。

それに、冬と言えども

植物の勉強もしたい。

一種類、自信のない

冬芽があるんですよね。

小一時間ほどの散策。

夏は夏でトドマツ林の扱いに悩むくせに、

(伐採を進めて針広混交林を進めるとか)

冬になると雪に覆われたトドマツ林は

外せないよね、などと勝手なことを言う

わたしです。

いやだっていいでしょこの景色。

遠くにミヤマカケスが見えたので

ぼんやり眺めていると

地上に降り立ち何かを探し

始めました。

秋の間に隠したどんぐりでも

食べているのかもしれません。

薪ストーブの煙突は

延長工事を施して

もらっていたのですが、

これ見て正解だったな、

となっています。

それでも

そろそろ雪下ろしせねば。

肉体労働の日々です。

冬の森の様子

ようやく無理なくスノーシューを

履いて歩けるほどの積雪になりました。

こうなれば歩かないわけにはいきません。

いっちょ行きますかー

ということで、

早速見つけたのは

至る所についたシカの足跡。

追跡するとクマイザサを

つまみ食いしながら

田んぼ方面に行っていました。

この界隈をうろついているのでしょう。

年ごとに痕跡が増えています。

ササを刈って道を作れば、

周辺は日が当たるようになるので

色んな植物が出てくると思いますが、

こうなると出てきたそばから

シカに全部食べられてしまいそうで

心配でなりません。

今ある森を次の世代へ。

その理念の脅威となるのは

同じ人間だけでなく

増えすぎた野生動物も然り。

物事は単純で簡単ではありません。

メディアが流す、表面的で

浅い情報は正しい理解への

障害になっています。

より深い情報に触れる努力を、

そして私は発信をする努力を

しなければなりませんねぇ。

こっちも頑張りますかー。

小屋内部の惨状(ごちゃついてるよ)

私という人間は

それほど出来た人間ではないので、

かっこつけて良い所の画像ばかり

上げてもしょうがないかと思い

整備中の内部公開です^^

引っ越したてですか?

っていうくらいごちゃごちゃ。

これでも段ボールとか

エアパッキンとかずいぶん片したんですよ。

家具・家電の用意が

全部できていないから、

なんて言い訳は霞む光景。

いやだってこだわりたいから!

どんなのが良いかなんて

実際に立ち回ってみないと

分からない部分ってあるじゃないですか。

だからある程度荷物を入れるまで

探す作業に入れなかったんですよ。

サイズとか使い勝手(これ重要!)とか

見た目とか色とか価格とか、

しっくりくるの導入したいじゃないですか。

失敗したらお金が余計に掛かるし。

(言い訳満載)

ちなみに、右隅の机は

電動昇降するスタンディングデスク。

元々スタンディングデスクは

使っていたのですが、

小屋に合わせて新規導入。

今まで手動だったこともあり、

電動でかつ高さを

記憶してくれる機能までついて

QOLは天井知らず。

薪とかスノーシューとか

放り投げてますw

大丈夫、ひと冬かけて

整えていきますよ。(たぶん)

毎日のようにAmazonとか

楽天市場とかモノタロウとか

徘徊していますから。

徐々に徐々にです。

見守りください・・・

小屋の座席決めは椅子取りゲームで決める?

小屋のネット回線が

無事整ったところで、

やるべきことが増えたのですが、

家具や荷物の整理といった

ことも粛々と進めねばなりません。

見た目こそ家のように立派な小屋ですが、

内部は割とコンパクトなので

頭を悩ませています。

内部での一番の懸案事項は座席です。

4枚の引き違い窓の正面には本当は

ソファを置きたかったのですが、

色んな妥協や行き違いが重なり

ソファを置くにはちょっと狭い

空間になってしまっています。

ホームセンターに足しげく通い、

ネットを血眼になって探し、

たどり着いた結論が「高座椅子」。

もうこれしかないということで

試しに二脚導入してみました。

悪くありません。

(小屋の定員は4名)

二脚とも何で違う種類なのって?

背格好や体重は人それぞれで、

合う椅子というも人それぞれだから。

なので、椅子を一脚ずつ導入するなら、

もういっそのこと全部違う種類の

高座椅子にしてしまえ^^という考えです。

見た目の統一感はなくなりますが、

バラバラっていうのもまた面白いでしょ?

小屋にいらした際は座り比べをして

自分に合う椅子を見つけてください。

ゲストが複数名お越しで自分に

合う椅子が他の人と被った場合は、

ジャンケンか話し合いによって

決めて頂くということでw

よろしくお願いします。

小屋の通信環境

ネット回線を整えるのに

大変な時間を要しました。

光回線の申し込みから

1か月経っても音沙汰ないので

問い合わせをすると、

「調査に時間が掛かっておりまして~」

で2か月以上待たされた結果、

「光回線のご提供はエリア外でして(略」

僻地なのでね、

光回線が入らないのは

なんとなく予想はしていましたが、

結果出すのに時間かかりすぎだでや。

ということで、

docomoのホームルーター導入。

色んなスピードテストサイトで

確認するとだいたいこんな感じです。

僻地にしては健闘しているのではないでしょうか。

YouTubeは問題なく流せますが、

4Kにすると読み込みにやや時間がかかり、

流せてもカクついたり、

読み込みで止まったりします。

でも、それ以下の画質なら問題なし。

なのでネットフリックスやその他の

動画視聴も同程度だと思います。

試してはいませんが、

以下の事例はやや難ありかと思います。

・高画質のオンラインゲーム

・web会議中にフルHDでビデオ共有や

ファイルの共有→映像が止まるかも

・web会議中に別の作業(内職w)

→内容によってはやはり映像が止まる、

あるいはコマ落ちが発生するかも

総合評価としては、

一般的には問題ないレベルだと思います。

これにて一件落着。

ようやく小屋での内業に集中できそうです。

(わーやること増えたぁ)

冬の森と小屋

おそらく根雪であろう上川地方。

町の主要道路は除雪が入っていますが、

私たちの森に続く道は

あまりにも僻地すぎて

後回しにされている現状です。

集落から一人また一人と

去っていく人口減少の社会。

コンパクトシティに抗うと

こういう事態が発生しますが、

ま、それも想定内です。

現在の車の最低地上高は

一般的な高さなので、

来年には本格SUVか

リフトアップした何かに

乗っているかもしれませんね。

玄関近くにはキツネが

ウロウロした足跡が

残されていました。

階段までは登らなかったんだね。

小屋を建ててからの初めての冬。

楽しみましょう^^

森林整備

小屋の環境整備をしないで、

今度は何をしているんだって?

伐倒です。

森林内にある枯れた木や

倒木は他の生き物たちが

利用するので基本的には

そのままにする方針ですが、

遊歩道沿いに立ち枯れがあるのは

さすがに危険なので切っていく

ことにしています。

チェンソーは危険を伴う

作業なのでホントは

あまり触りたくない

ビビリな私。

でも、遊歩道整備のためには

やらない訳にはいきません。

師匠に教わった事を

反芻しながら、いざ。

この調子でどんどん整備していきます。

森の中も初積雪

初積雪です。

今シーズン初積雪なのに、

冬将軍いきなり本気出してきました。

森の中も雪景色。

シラカンバに雪って

白に白なのに

本当よく似合います。

積雪でほんの一瞬焦りましたが、

(小屋の外回りの準備が・・・とか)

まあまあ数日で解けて

また晩秋の景色になることでしょう。

床のワックスがけも終わったので、

これから家具や荷物の搬入です。

こだわり激強の私の感性でやっていくので、

冬のあいだじゅう

「ああじゃない、こうじゃない」と

思うように進まないような気がします。

というか、ひと冬で整うんでしょうか。

とにかくやってみます。

森と小屋の仕事しかしてない

見ての通り、がらんどうな小屋。

家具の搬入が遅れています。

なぜって、まだ床をやすりで磨いて、

無垢材用のワックスをかけれていないから。

なんでさっさとやすり掛けしないんだって?

やろうとはしているんですよ。

でも、そうすると

緊急でやらなければならない

イベントが発生するんですよ。

そして、そのイベントを片付ける頃に

また新しいイベントがなぜか発生して

ぜんっぜん前に進めないんです。

これ何のゲーム?

一軒家とか森とか持ち物が大きいと

やるべきことが増えるのは

知っていましたけど、

週末以外は私一人で作業しているのに

連続しすぎな日々です。

丸太を玉切りして薪にする作業も

進んでいません。

もうすぐ雪降るよー、大丈夫か~わたし(と小屋)。

ということで、

今日は小屋の床、

やすり掛けを強行。

半分は終わったけど、

ずっとかがんでて腰いたー。

こちらは、

その合間に撮った

森と小屋の動画です。

1分程度です。

晩秋の雰囲気ながら今日は暖かく、

そんな日は1時間でも2時間でも・・・

いくらでも居られるんすけど、

後ろ髪を引かれながら

床に戻ったのでした。

森とつながる小屋

低木層にあったヤマウルシの

真っ赤な紅葉はすっかり枯れ落ち、

代わりに、

高木層のハリギリ、シラカンバ、

ミズナラの黄葉が進み色づきの

ピークを迎えています。

相変わらず野良仕事に追われ、

肩・腕周りの筋肉が今まで以上に

ついてきたような気がしますが、

労働のし過ぎで痩せたようにも思います。

(老けたの間違いかもw)

体重計持ってないので分かりませんけども。

それでも、

近所の水田に移動途中の羽休みきた

オオハクチョウたちを観察したり、

越冬前なのにひょこひょこ出てきた

エゾアカガエルを追っかけたりして

ときどき遊んでいます。

森のテーマは「生物多様性」

小屋のテーマは「森とつながる」

悪くないでしょ^^

森の管理

立ち枯れていようが、

折れていようが、

基本的にはそのままにしておく

というのが私達の森の方針です。

枯木はもう何の利用価値もないかと

いったらそんなことはなく、

菌・昆虫・キツツキ類を始めとする

様々な生き物の餌場や住処となります。

残すとは言っても、

これから作る遊歩道沿いにも

そんな木を残すのは危険なので、

後々まとめて伐採するために

目印を付けています。

土地を整地した際に出た丸太を薪に、

遊歩道作りのための下準備、

ありとあらゆる森の管理作業、

野良仕事ばかりで

肝心の自然観察は?

何か考えなくては・・・。

小屋の仕上げも冬支度も進めないと

森の中に建てた小屋が引き渡しになり、

連日夫婦で仕上げに取り掛かっている最中です。

完了までの道のりは、まだ遠い。

積みっぱなしになっている丸太を

薪に処理する作業も急ぎますが、

その一角でヒヨドリバナを発見で

手と足が止まります。

抜根・整地で一度何もなくなった土地に、

どこからかタネがやってたようです。

森の中も、一面ササに覆われていますが、

少し手を入れれば何か出てきそうで

早く取り掛かりたいけど、

小屋をもうホント早くやらないと。

業者の方から譲り受けた建築資材をどかせば、

下からエゾサンショウウオがもぞもぞ出てきたり、

小屋の近くをクマゲラのペアが飛んでいったり、

山から里に降りてきたミヤマカケスが

他の鳥の声をマネしながら飛び交ったり、

カラ類の混群がチーチー言いながら餌探しをしていたり、

飽きない場所で(私にとっては)、

その度に作業を放り出しそうになります。

気温は連日11℃前後。

地元の人は例年より紅葉は全然遅いと

言っていましたが、冷えてきました。

旭岳が初冠雪でふもとの森に秋が近づく

大雪山系の旭岳で初冠雪が確認されました。

ふもとの森も黄色や赤に

変化しつつあります。

あと二ヶ月しないうちに

雪が降ります。

急いで小屋の仕上げをし、

早くお客様をお迎えする

準備をしなければ

と気持ちばかりが焦り、

自然観察を楽しむ余裕が

なくなってしまっています。

(そこは気づいてる)

そんな中で

「のんびり新しい生活を創っていってください。」

の言葉に妙な落ち着きを取り戻し、

私という人間はちょろいもんだな、

と思った今日^^

目指すはプレ・オープン、

完璧じゃなくても良いじゃないか、

という開き直りの精神でいるくらいが

丁度良いバカ真面目です。

ひとまずの実務は夫に頑張ってもらいましょう。ふふ。

浮上

札幌からの自力引っ越しや

新しい住まいの

自力ハウスクリーニングや

プチ・セルフリフォームや

片付けや各種手続きや

何だかんだで、

くったくたな私です。

そして、トラブルや天候不順や手違いや

あれやこれや色々あって完成が遅れた森の小屋。

やっと引き渡しです。

普通じゃなさすぎる土地のおかげで、

その道ウン十年のベテランですら

予想外の出来事ばかりだったようで、

変更に次ぐ変更の嵐で

追加工事が発生しまくり、

コストがかかり過ぎ。

ということで、

細かなところまで大工さんに

頼んでいたら大変なことになるので、

これから夫と少しずつDIYで手直しを

していきます。

森の方も手を入れねばならないし、

冬になったら除雪もしなきゃだし、

プレオープンに間に合うのか?

激しく不安ですが、がんばります。

上川方面へ引っ越しに向けて準備中

約20年前、

生まれ育った埼玉から

北海道の江別市に移り住み、

その4年後に札幌市、

その2年後に倶知安町、

その8年後に室蘭市、

その3年半後に札幌市、

その11か月後に上川地方、

中々な移動遍歴ですが、

今度は完全に定住なので

25年後くらいに

継承する人に全てを譲り、

この森を去るまでは

居続ける予定です。

今回の引っ越しは

自力での引っ越し。

小屋の関係で札幌ー上川地方を

しょっちゅう行ったり来たり

しているので都度荷物を運び、

大物家具はハイエースを借りて・・・

アリと言えばアリな方法ですけどね、

40・50代で片道100km以上の移動で

自力引っ越しとか、

キャラは二人とも普通なくせに

やることはファンキーな夫婦です。

森と小屋と住環境の整備で

しばらくゴタゴタなので

更新が滞りがちですが

ながーーーーーい目で

見守りをお願いします。

ミントテロにご注意を

結構前のことですが、

森の中に小屋を建てるにあたって

自分たちでは対応できない伐採について

造園屋さんに相談したときのこと。

アウトドア好きのようで、

森に関することで雑談していると、

「小屋の周りにミント植えたら良いっすよ!雑草生えてこなくなるんで!!」

と意気揚々とお勧めされましたが、

我々としては「ナシ!!」な案件です^^

理由は簡単、ミントテロが起こるからです。

ミントは非常に繁殖力の高い植物で、

小屋周辺に植えようものならその

敷地を超えて繁殖してしまう恐れがあります。

造園屋さんは雑草という表現をしましたが、

その中には自生植物もありますので、

それらを駆逐してしまう恐れもあります。

園芸や花壇の植物にまるで興味がない私でも、

脅威となる植物のことはさすがに把握しています。

昔、プランターで栽培したことがありますが、

サボテンをダメにしてしまった過去を持つ私でさえ、

育成は容易、そして簡単に増える、根も強い!

地植えなんてすればどうなるか

想像に難くない植物です。

これは某公園で見た野良ミント。

回りは住宅に囲まれていますが、

カタクリやシラネアオイ、ヒナスミレ

といった植物が自生している公園です。

ここ以外にも色んな野良ハーブや

園芸植物を見てきた私としては、

森の中に建てる小屋周辺に自生の

ものでない植物を植えるなど

言語道断。

田舎なので色んな人が色々言って

くれるんですけど、お相手が

園芸植物との区別をしていない場合、

相互理解が難しいですね。

徐々に理解を広めていきたい所です。

特定外来生物「オオハンゴンソウ」駆除

特定外来生物のオオハンゴンソウ。

恐れていた事態が発生していました。

去年まで、自分たちの敷地内や

周辺でこの花を見ていなかったのですが、

今年から開花個体が林縁に発生。

林縁は光が入りやすいので、

大繁茂しています。

※特定外来生物とは、海外由来の外来種のうち、

生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、

又は及ぼすおそれがあるものとして、

外来生物法により指定された外来種です。

こちらの画像は昨年の8月。

一枚目の画像とだいたい

同じポイントから撮影しています。

他の画像も見る限り、

私の記憶通りオオハンゴンソウの花の

姿はありません。

おそらく、昨年この道に新たに砂利が

敷かれたので、

その時に混ざりこんできたものと思います。

本当はもっと早い段階で駆除作業に

取り掛かりたかったのですが、

どうにもこうにも時間が割けず、

お盆開けてからの駆除。

すでに花を終えた株もあり慌てるのなんのって。

種子ができてそれが散布されてしまうと、

さらに数が増えてしまいますので。

特定外来生物は

生きたまま根や種子を移動させる

ことは法律で禁じられています。

引き抜いたらその場で天日干し、

そして焼却処分が適切です。

砂利の下で根を張っている個体もあり、

もうそうなると根を引き抜けません。

ほんと抜けないんですよ、

地上部がちぎれるだけで。

オオハンゴンソウは生命力が高く、

根が残るとそこから復活してくるので

綺麗に抜きたい所ですが、

数が多いので一株一株丁寧に掘り起こして

いたら終わりが見えませんし、

そもそも敷いた後に、

重機で押し固められた砂利を

手作業で掘るというのは無理があります。

種子をばら撒かれるよりマシかと

抜けないものは

ブチブチ引き抜いていきます。

アフター。

抜き取り作業の後半は

もう握力が消えてました。

あまりきれいに抜けなかったから、

来年もまた同じように

黄色い花が咲くことでしょう(無念)。

でも、広がったり、増えたりは

予防できた・・・のかな。

そう思いたい。

ちなみに、特定外来生物なので、

庭や花壇での栽培も禁じられています。

ぱっと見小さなヒマワリみたいで

可愛いですけどね、ダメですよ。

リンク→特定外来生物・オオハンゴンソウについて

強力な蚊取り線香で気管支炎になった話

キャンプ、登山、ガーデニング、花火...

野外活動で気になる蚊を寄せ付けない

アイテムとして使われる蚊取り線香。

昔はこれ、愛用していました。

それが、8年くらい前に

なんとなーく体に悪い気がしたのと、

周囲の人の中には遠慮して言い出せないだけで、

煙を迷惑に感じている人がいるかもしれない、

と思ったら使用回数が徐々に減り、

やがて使わなくなりました。

蚊取り線香を使わなくなり、

普段はこのアイテムのことは

まるで考えていないのですが、

コロナでキャンプブームが

発生した辺りから、

蚊取り線香の中でもより強力な

携帯蚊取りをお勧めする人や

記事を目にする回数が増え、

ちょっと心配になっています。

というのも私、

野外活動中にこの強力な

蚊取り線香を使用する人と一緒にいて、

気管支炎を発症してしまったことがあります。

煙を吸っている最中から

喉が荒れ声はガラガラ、

しまいには咳が止まらなくなりました。

あれから5年は経ちますが、

それ以降、

ちょっと煙たい・埃っぽいだけで

咳が出てしまう体質となってます。

呼吸器系が敏感になり過ぎて、

喫煙者が隣りで吸っていない状態でも

その人の車に同乗すると咳き込みます。

多分もう元の体には戻りません。

誤解して欲しくないので

お伝えしておきますが、

この蚊取り線香自体が体に悪いものだと

言いたい訳ではありません。

使用する人を断罪したい訳でもありません。

平気な人は問題なく使用できていますし、

蚊よけとしては非常に効果的という認識に

変わりはありません。

ただ、合わない人には合わないですし、

喘息の悪化にもつながりますので、

ノーマルの蚊取り線香だったとしても、

使用する場合には他者への配慮があると

良いですね。

私は2度、気管支炎を経験しているので、

(特に夜は寝られないほど咳が出て苦しい!)

同行者が

蚊取り線香を使用するようなら、

理由を述べて消してもらっていますが、

かなり言い出しにくいです。

蚊取り線香愛用者は、

それを取り出す前に一言

煙は平気か、あるいは苦手か、

尋ねてもらえると

お互い気まずい雰囲気にならず

有難いです。

私の虫よけスタイルとしては、

長袖長ズボンの基本スタイルに、

高濃度イカリジン配合の虫よけスプレーと

ハッカオイル、

そして帽子に被せるタイプの

虫よけネットを使って対応しています。

ネットの色は、

スズメバチ対策で白を選びたい所ですが、

白より黒の方が視認性が

高いので黒一択。

蚊取り線香ほどではありませんが、

これで大分防げます。

上記画像をタップ(クリック)すると

Googleの画像検索一覧に飛べますので、

参考にご覧ください。

健康に気を付けながら、

素敵なアウトドアライフを。

森と小屋の進捗状況

傾斜があり、粘土層で水はけ悪く、

そのすぐ下に岩盤があり、

周囲は森で・・・

そんな普通じゃない土地に

特殊な経験と知識を有する

工務店の尽力により、

小屋が出来上がってきました。

とてつもなくカッコイイ。

玄関ドアは、

あくまでも小屋だから

簡易的なドアで良いと

思っていたのですが、

工務店の会長が

「それじゃだめだ!玄関は顔だから、ちゃんとしたの付けましょう!」

とのアドバイスに押されて

一般住宅に使われる

玄関ドアを設置したら、

もはや家のような外観に。

田舎なので近隣の色んな人から

やんややんや言われるんですけど、

「あれは小屋です。」

と言い張るわたし。

森につける遊歩道のルートは

だいたい決まってきました。

これまでの人生で藪漕ぎなんて

無縁だった夫もだいぶ慣れたな、

と思っていましたけど、

振り返ると10mくらい引き離してました。

彼には足腰の鍛錬をしてもらわねば。

森と小屋の周囲は水田地帯。

稲穂が首を垂れてきて、

夏の終わりを感じる北海道。

いー眺めでしょぉ~(何度も言う)

出来上がったら遊びに来てください。

札幌周辺の緑地歩き

札幌周辺に残された緑地にて。

ヤマゴボウがちょうど花盛りでした。

ゴボウと名がついていますが、

本州で山菜として食べらる

山ゴボウとは違う植物です。

山ゴボウと呼ばれ

採取されている植物の

標準和名は「モリアザミ」。

画像のヤマゴボウは

有毒植物で誤食注意です。

中々ややこしいです^^

私、食に対する興味関心が

残念なくらい低いので、

山菜等々に対する知識は

明るくないのですが、

さすがに誤食されがちな植物はね、

知っておかないと。

そういえば、、

公園勤務時代のガイドウォークで、

エゾトリカブトの毒のことで

お客さんに尋ねられ

「全草毒ですよ。」

とお答えしたら

「そうですかぁ、全草毒ですか~」

と嬉々としてメモを取って

おられたご婦人がいましたね。

知ることは楽しいですけどね^^

ちょっと怪しくなる植物です。

疑われないようお気をつけ。

アメリカオニアザミ

札幌の現在の住まいはアパートです。

ここは3階で窓には網戸なのに

室内に侵入していたこの綿毛。

開け閉めのタイミングで

入り込んだのでしょうが、

それにしてもまあよくここまで

種子散布したものだと驚き。

近所を探すと、

アパートとお隣を隔てる

塀の向こう側にありました。

アメリカオニアザミ、

侵略的外来種ということで

駆除したい所ですが、

他所の敷地なのでうかつに

手を出せず。

いま、町中を浮遊している綿毛、

これの可能性が大きいんだよなー、

結構な勢いで拡散していそうな

気がします。

私たちの森には、

絶対に侵入させまい!

セイヨウタンポポは札幌から日本中に広まった外来種

セイヨウタンポポとは、

日本の侵略的外来種

ワースト100に入る植物で、

総苞片が外側に反り返ることで

在来のタンポポと見分けができ、

町中のいたる所で花を咲かせる

身近な植物ですが、

これがどこから広まったか

ご存じですか?

実は、この植物、

いま私が住んでいる札幌から

日本中に広まっています。

最初に導入されたのが明治の頃。

1904年(明治37年)には

植物学者の牧野富太郎氏が

札幌でセイヨウタンポポが

繁殖していることを報告しています。

そして、現在ではほぼ全国で見られる

植物となってしまいました。

ちまたでは、

「外来種=悪」

みたいなことを言ったり、

自然愛好家たちは皆そう言っていると

勘違いしている方がいらっしゃいますが、

外来種=悪ではありません。

侵略的外来種であれば

在来の種の存続を脅かし、

ひいては生物多様に悪影響を

及ぼすので駆除が必要だと

言っているだけです。

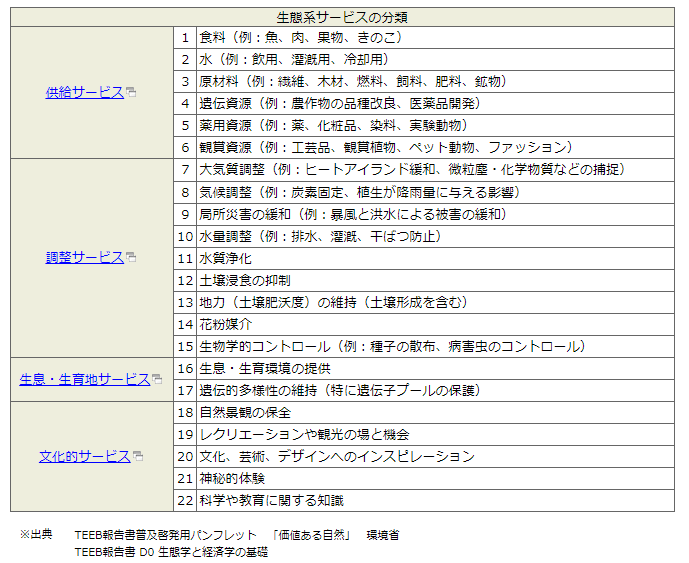

いま、我々が色んな海の幸や

医薬品、住みやすい生活環境等々

を得られているのは

生物多様性によってもたらされた

生態系サービスを享受できている

からです。

(崩れ始めている所はありますが・・・)

生物多様性を保全することは、

生態系サービスをこれからも

享受し続ける我々にとって

必要なこと。

動植物が可哀そうだから駆除しない、

環境破壊は自分たちより前の世代が

したしてきたことだから自分は知らない、

ではなく子子孫孫がそのサービスを

享受できるよう責任を果たすのが

いまの私たちの役目かなと思っています。

これからは、自分たちの森で

それを体現できたら良いな。

静かにゆっくり進行中です^^

遊歩道づくりのための下見

自分たちの森につける遊歩道。

この辺りが良いだろうと冬に目星を

つけていたルートと現在とを

照らし合わせながら藪漕ぎです。

冬と夏とで雰囲気が変わる場所は

当然あるので、修正を加えつつ目印付け。

でも、この直線ルートは変更なし。

めちゃくちゃ濃いササではないものの、

道を付けるとなると1㎞くらいになります。

刈払機で道を付け終わる頃には、

私の腕は二倍くらいの太さになって

いるかもしれません。

小屋が完成したら中の整備もしたいし、

森の調査もしたいし、

道づくりも含めて森の整備もしたいし、

やることはいっぱいです。

森の昆虫たちも続々登場

私たちの森で見つけた

アオイトトンボ科の何か。

昔、博物館に準ずる施設で

昆虫標本を作るお手伝いを

したことがありますが、

昆虫の同定ってホント難しい。

殆どが、捕まえてから

顕微鏡で細部を見ないと無理でしょ。

そんな感じです。

でも、楽しかったなぁ。

私たちの森にも、

色んな昆虫がいることでしょう。

住まいを森の近くに移したら、

こちらも調査していきたい。

バグ(昆虫)ホテルも作ってみたい。

ライトトラップもやってみたい。

こんなことを言うと

「お前のやりたいことは何なんだ?」とか

「お前のメイン分野は植物じゃないのか?」

などとツッコミが入りそうですが、

私が面白がってあれこれやっている姿を見たり、

その残像を感じたりして、

ゲストが森と小屋でのびのびと過ごせ、

ゲスト自身が「これって面白い♪」

と思える何かを見つけられる

空間を作りたいので、

私としては「これで良いのだ!!」です。

それに、この森のテーマは

生物多様性なので

色んなことを知っておきたいのです。

そうは言っても、

わたくしのメイン分野はあくまで植物。

昆虫は詳しくないので、

どなたか専門の方の手をお借りしよう・・・。

もちろん、ご要望があれば、

持ち前の自然ガイドの部分を活かして、

観る面白さや知る喜び、気づける楽しさを

ゲストとシェアしつつ森をご案内する所存です。

森の中に建てる小屋の基礎工事が入る

約7haの森の一角に建てる小屋。

ここは私の仕事場兼ゲストが

訪問・休息する場になります。

泊まれる施設ではありませんが、

ゲストには日中いっぱい滞在して

もらえるようなプランを用意して

開業に臨みたいと考えています。

電気はソーラー発電(北電併用)

トイレはバイオトイレ

水は雨水タンク利用(飲用はウォーターサーバー)

暖房は薪ストーブ

そんな一風変わった自然エネ小屋なので、

一般の人の反応は鈍いかなぁ、

と予想しています。

でも、刺さる人には刺さる場だと思います。

なんたって、

当人がものすごく楽しんでいますから。

来年にはプレオープンに漕ぎつけたいです。

2023年の雨竜沼湿原

以前訪れたことのある雨竜沼湿原。

前回は2013年だったので

まるっと十年ぶりです。

久しぶり過ぎてあまり覚えていません(笑)

どんな感じだったけな、

と思い出しながらの山行でした。

花の移り変わりが

今年は特別早いのか?

いつも通りなのか?

毎年通っていないので詳しいことは

分かりませんが、

個人的には、早いような気がしました。

実際の所はどうなんでしょうか。

今回は夫と一緒に行ったため、

写真が膨大な量になってしまいました。

さささっと画像整理しながら、

今回は花情報のみ列挙します。

ご参考に。

ハクサンチドリは最盛期のものから

すっかり終わったものまで。

オオバタチツボスミレは良いころ。

ヒオウギアヤメは蕾もちらほらありますが、

全体的に見ごろです。

イワイチョウは終わりかけのもの多数。

見ごろの株も残ってはいます。

ゼンテイカはピークど真ん中でした。

黄色の絨毯、最高の景色でした。

シナノキンバイもピークです。

ウリュウコウホネ、見ごろに入った感じ。

クロバナハンショウヅル、咲き始めてます。

テングクワガタ、良い頃です。

石狩/はまなすの丘公園へ

石狩市にあるはまなすの丘公園へ。

そろそろ海浜植物が

良いころじゃないかと思いまして。

↑の看板画像をクリックして拡大して

ご覧になれば分かると思いますが、

全部歩こうと思ったら結構距離があります。

どこまで行ったのか分かりませんけれど、

戻ってきたお姉さんが

「長すぎー!」ってお連れの方に

軽く小言を言っておられました。

デートの場合はお気をつけ^^

なお、浜を歩くルートもありますので、

しっかり散策したい人は

靴の種類をよく検討しましょう。

ざっと見て思ったのは、

今が良い時期だと思われる植物の花は

全体的になんとなく終わりに近い。

これも雪解けの早さが影響しているのか?

エゾスカシユリとハマヒルガオ

エゾカワラナデシコ

ハマナス

見るたびに果実に毛がある方は

何だったっけな、

となるエゾノカワラマツバ。

ハマエンドウ

今時期の野鳥は子育て真っ最中。

ホオアカもしきりに餌を運んでいました。

この日の気温は29℃。

天気が良い日は

ずっと直射日光を浴び続ける

ことになります。

熱中症対策に

帽子は準備しておきましょう。

野幌森林公園/瑞穂口

またしても野幌森林公園です。

札幌の西側や南側は

人慣れしたヒグマが頻繁に

出没するエリアになってしまったので、

あちらの森にはあまり行きたくなく・・・。

今回は瑞穂口から南側の遊歩道を歩きます。

何か所か草地を歩きますが、

日差しが強い日はかなり辛い。

熱中症回避のためにも、

足早に森を目指したいところですが、

私という人間は、

3m進んでは立ち止まる習性なので

すぐそこの森に中々入れません。

そんなに何を見ているんだと

お思いでしょうが、

植物観察というか、

自然観察に底はなし。

つまり色々見ているということです。

柱頭が4つに割れる

エゾアカバナでした。

林内に入れば涼しいので、

立ち止まる回数は余計に

増えます。

野鳥たちは子育て真っ最中。

センダイムシクイにオオルリ、

カラ類、みな口に虫をくわえて

せっせと飛び回っていました。

歩いていると枝が動いた!と

一瞬勘違い。

なんとジムグリ。

図鑑を見ると比較的身近なヘビ

らしいのですが、初めてみました。

地潜と書いてジムグリと読むように、

このヘビは地中に潜り込むことも多いそう。

今まで目にしてこなかったのは、

そのせいかもしれません。

さて、私たちの森の方は、

住宅をここには建てない、

小屋のみ建設をするという

路線に変更してからは、

北電の電線引き込みとか

電気工事とか

まあまあ順調に進んでいます。

再来月には移住するかもです。

準備は進むよ移住に向けて

森の中に建てる小屋。

これの建設準備が

いよいよ整いました。

あとは、未曾有の大災害でも

起きない限り待ったなしです。

これに伴い、移住の準備も

着々と進める私たちです。

頭の中ではありとあらゆる

情報が大氾濫を起こし、

考え事が尽きません。

なるようにしかならんさ、

という一般的な励ましの言葉は

私には一切効果がないどころか、

むしろマイナス効果です。

心配して心配して、

考えて考えて、

それでも足りないのかって

いうくらい考え続け、

寝ている間のくいしばりが半端ない、

そういう気質なもので^^

気持ちを落ち着かせるために

森へ足を運ぶも、

細部を観察する集中力を

小屋建設の方に

ごっそり持っていかれているので、

色々見逃してきています。

これ、三出複葉だった?

掌状複葉じゃなかった?

イシカリキイチゴだったと思うけど??

ソワソワの極みです。

北海道と本州を行き来する場合の長靴対応

先週、環境調査補助のお仕事で

東北へ行ったときのこと。

行き帰りともにフェリー利用で、

ターミナルの掲示板を見ていると

こんな張り紙がされていました。

豚熱のウィルスが靴底やタイヤ等々に

付着して各地へ拡散させぬよう

洗浄と消毒をお願いするものです。

私は長靴の底に付着した植物の種子が、

本州と北海道で行き来しないよう

洗って対応するのが良いと

考えていましたが、

ウィルスも確かに気を付けなきゃな、

と思った事案です。

でも、現状の住まいが

アパート(ベランダなし)で、

泥汚れの酷い長靴を

洗える環境にないので

かなり苦戦しています。

今は、コインパーキングで

洗車のついでに洗っています。

有料で良いので、

もっと手軽に汚れものを洗える

施設があれば良いのですけどね。

道内の湿原や山の入口には、

このような洗い場が

設けられている所もあるんですよ。

フェリーターミナルにも、

靴などの汚れたものでも

洗える流し場や、

乗船直前に車両洗浄装置を

通過しないと乗船できない

仕組みがあったりすれば、

ウィルスや種子の持ち込みを

より簡単に防げそうだけどなぁ、

などと安易に考えたりしたのでした。

なにはともあれ、

洗ってピカピカになった長靴で

今日もフィールドです。

(秒で汚れる)

手稲区にある富丘西公園のスズラン

札幌市手稲区にある富丘西公園。

この辺りには、かつては

スズランの群生地があったそうな。

残ったスズランを保護する目的で

公園が整備されています。

今年は雪解けが早かったので、

そろそろ花の頃かと思いましたが、

やっと花茎が伸びてきた状態の

株ばかりでした。

というか、出始めって

葉っぱが開くより前に

花が出る形になるんですね。

来週末あたりが見ごろを迎えそうです。

スズランより早く

咲いていたのは

オオアマドコロ。

花のシーズンということもあってか、

今日は利用者がかなりいました。

小一時間の散策に良いですよ。

中札内村の六花の森と美術村へ

前から行ってみたかった

中札内村にある

六花の森と美術村へ

行ってきました。

ちょうどオオバナノエンレイソウが

見ごろを迎えていて、

見事なお花畑を見学することができました。

サクラソウだったり、

クリンソウ、エゾオオサクラソウ、

ニリンソウ、センダイハギ、

エゾノハナシノブ、シラネアオイ、

それはもう多種多様な沢山の花が

管理されていて見事でした。

六花亭の包装紙に採用されている

絵を描いた坂本直行氏を紹介する

アートギャラリーもあります。

車で10分程度離れた所にある

系列の美術村では

色んな作家さんの施設が

建っています。

こちらでは、敷地内いっぱいに

スズランが広がっていました。

昨日の段階では蕾がほころび

始めていたのであと数日で

見ごろを迎えそうです。

人に管理された草花なんて興味ない、

という人でも一度は見ておいても

良いじゃないかな、と思えるくらい

広大な敷地、種数です。

ちょっとした植物園のよう。

ただし、六花の森の園路は

ウッドチップが敷き詰められているものの、

とにかく歩くので土埃で汚れても良い運動靴で

行った方が良いですよ。

昔の建物を移築した美術村もお勧めです。

どちらも、開館期間は2023年4月22日〜10月22日

までになるので、グリーンシーズン中にぜひどうぞ。

→六花の森

いっぱいいっぱいです

調べること、決めること、勉強すること、

内業的なことと外の仕事が重なって、

めまぐるしい日々です。

画像は、先週の仕事現場で見た

ソラチコザクラ。

岸壁いっぱいに咲いていて見事でした。

来週は本州に上陸予定。

覚えることがまた増えそうです^^

篠路五ノ戸の森緑地

札幌市北区にある

篠路五ノ戸の森緑地、

なる所へ行ってきました。

もしかして、

入植時に五戸しかなかったとか

そんな由来なのかな、

と思ったらその通りだったみたいです。

五戸って心細いですね。

もともとは屋敷林だったらしく、

町中にあるにしては森の雰囲気が

良いです。

植栽でブナとかネグンドカエデとか

ヤマブキとかもあり。

オオバナノエンレイソウ、

エゾエンゴサク、ニリンソウ、

キバナノアマナ、春植物も

申し分なく咲いています。

土地面積こそ大きくないですが、

これだけまとまって残っているのは、

札幌にしては珍しいような。

この緑地、

伏籠川、茨戸川、石狩川、発寒川、

といった川が割と近いこともあってか、

アオサギが集団営巣する場所でもあります。

↑札幌パークより。

よって、見取り図の右側の緑地の

内側部分はほとんど歩けません。

いや、歩こうと思えば歩けます。

頭上に何十個と巣があるので、

糞が落ちてくるリスクさえ

気にしなければ^^

奥に広場のように

植物が見られない

場所があります。

あそこに大量の糞が

落とされているため

そこだけ植物が枯れて

ない状態です。

かなりの糞の量と

臭いでした。

あと数が数なので、

やかましいです(笑)

この森の歩いて植物観察するのは、

アオサギの雛が巣立つのを

待つしかないですね。

自分たちの森にカタクリが生えてきた

自分たちが取得した

土地の特徴について

一般の人に説明する際、

色々端折って

森しかない土地です、

なんて言ったりもしていますが、

ササもそこそこ生えていて、

林床はやや薄暗いです。

よって、下層植生が

かなり貧相というか、

種数の少なさが気になる

土地でもあります。

個人的に。

ただ、お隣さんの森を見てみると、

ちょっと開けた所でカタクリが

出ているので、この土地も

小屋建設や遊歩道整備のために

切り開いたら色々と

出てくるんだろうなと

予想しています。

それで、先日土地の様子を

見に行ってみると、

なんともう出てた!

開拓した土地と森の境界に

びっしりと。

アリによって方々へ

種子散布されているようで、

森の中を藪漕ぎして

林床をよく観察してみると、

芽吹いて数年たった株が

たくさんあるのを確認できました。

このほか、この時期には

ヒメイチゲ・ナニワズ・フッキソウ

などがこの森に点在しています。

森を少し開いて明るくすれば、

それらの他にも

眠っている種が出てきそうな

感じがします。

今後が楽しみです。

自分たちの森で一泊

上川地方にある自分たちの森へ。

せっかくなので、朝5~6時代の

野鳥のさえずりを聞いてみました。

動画中には、

クロツグミ、アオジ、ヒガラ、

センダイムシクイ、ウグイス、

ヤブサメのさえずりが納まっています。

動画以外では、キジバト、シジュウカラ、

キビタキ?、メジロ?。

メジロは声がちょっと遠かったのと、

キビタキは季節がまだ少し早い気がするので、

来年以降に要確認です。

思っていたより種数が少なく感じました。

毎日通って確認する生活に早く切り替えたい!

今年中には移住予定なので、

さえずり調査は来年からですね。(うずうず)

北海道博物館の企画展「あっちこっち湿地」は5月28日まで

北海道博物館で開催されている企画展

「あっちこっち湿地」は来月5/28(日)

までの開催になっています。

内容がシンプルにまとまっていて

湿地の知識が多くない人でも

分かりやすい展示になっています。

建物入って左に進むと総合展示。

こちらは有料です。

右に進み3F へ移動すると特別展示室に

行けます。こちらは、なんと無料。

現在、札幌に住んでいる私。

札幌と言えば石狩大湿原。

かつては、国内最大の

湿原が広がっていましたが、

明治からの開発によって

ほぼ消失したと言われています。

開拓前の湿原は1996年現在の

釧路湿原の3倍以上あったという

ことなので、その規模たるや

想像を絶します。

かつては多様な生き物の

宝庫だったはずの湿原。

残っていたらどんな動植物が

見られたのか、

タイムスリップして見てみたい。

そんな残念な気持ちの反面、

その開拓のお陰である

今の大都市・札幌。

なくしてしまったものは

しょうがないので、

これ以上、失うことがないよう

手を尽くしていくのが

私たちの役目だと思います。

この展示を見て、

みんなでちょっとずつ

理解を深めていきましょう。

第20回企画テーマ展

「もっと!あっちこっち湿地~自然と歴史をめぐる旅~」

2023.02.25(土) -

05.28(日)

小樽市にある長橋なえぼ公園へ

小樽市にある

長橋なえぼ公園。

旧営林署苗圃跡地を活用し、

野鳥や小動物などを観察できる

「自然生態観察公園」として

整備された場所です。

面積は約31haということで

とても広いです。

あと枝道ごとに全体を表す

地図などないので

初見だと勘で歩かざるを得ない

所が多々あります。

池周辺ではエゾワサビが

咲き始めています。

キバナノアマナの

数は多くないですが、

一部のゾーンで花盛り。

カタクリ、エゾエンゴサク、

エンレイソウ、キクザキイチゲ

といった春植物はちょうど良い頃です。

ミズバショウは全体的に

過ぎてる感じです。

サクラの開花もそうですが、

今年は雪解けが順調過ぎて

植物の動きが早く感じます。

この日は、アカハラに

メジロのさえずりもあり、

当面は目と耳がフル稼働に

なりそうです。

札幌市西区の三角山へ

札幌市西区にある三角山。

市民に愛され利用者の多い

標高311mの低山です。

休日ともなれば、

駐車場は朝早い段階から

いっぱいになるようですが、

この日は朝8時で6割程度

埋まっている状態でした。

花にしても山登りにしても

時期がまだ早いため、

利用者はそこまで多くない

なのでしょう。

路上駐車禁止の看板が

多数あったのを鑑みると、

トップシーズンは

椅子取りゲームと化すのでは

ないでしょうか。

入口には看板。

こした看板は分岐ごとに

設置されているのと、

不明瞭な道がないので

道迷いの心配ないかと。

短靴にショルダーバッグという

舐め切った格好をしていますが、

フィールド慣れしていれば

問題ない程度の低山です。

慣れていない人は

小さなザックに

水とおやつと

ウィンドブレーカー程度の

防寒具を入れておくと安心かな。

札幌周辺の山は

クマの出没が頻繁にあるので、

この日も念のため

クマスプレーで武装。

シウリザクラの春紅葉が

綺麗でした。

この時期は本当に目立ちます。

そんなシウリザクラを

見上げて綺麗だなーと

言っていたはずなのに、

足元2cm程度のこれを

見つける私の無意識の目。

フデリンドウ探索選手権は

今年も優勝間違いなし(何の話)。

ありそうだな、と思っていたら

ホントにあった。

エゾエンゴサクの白花タイプ。

純白って良いですよね。

でも、これを近くでかつ

良い画角で撮ろうとした

人たちによって

踏み跡がついていました。

花を撮ろうとして

別の花を踏みつける、

なんてことがないように

気を付けたいものです。

じゃあお前はどうやって撮ってるんだ、

と言われると、

足元の植物に配慮して

可能な限り腕と足を伸ばした

へんてこりんな格好で

撮っていることが多いですね。

とてもじゃありませんが、

お見せできるような

姿ではないので割愛しますが、

一応↑これもそんな一コマ。

限りなくノーマル姿勢に近い方です。

愛で力、みなさんも発揮しましょう^^

北海道大学総合博物館へ

北大って観光で訪れる人も

いるって知ってました?

観光だけでなく、

広いキャンパスを散歩に

訪れる近隣の方もいます。

結構広いんですよ。

正門横にマップが置いてあるので、

それを見れば迷うことはないでしょう。

構内にある池には、

オシドリ夫婦が2組。

いざとなれば飛べるから

良いんでしょうけど、

人慣れ半端ない。

キバナノアマナが至る所で

花を咲かせていました。

構内で一本だけ。

他の所はまだピンク色の

蕾なのに、満開に近いサクラ。

総合博物館は展示が見たかった、

というよりこれらを見ておきたかった、

というのが理由で入りました。

なにって、建物のそこかしこに

感じるこのレトロ感がね。

良いなぁって。

(え、分からない?)

このアインシュタイン・ドームも

良かったですよ。

仮に自然科学に興味がなくても、

レトロ好きには良いです、ぜひ。

展示は個人撮影はOKだけど

二次利用は許可が必要らしいので

ここではノーフォト。

全体的に結構難しい内容で、

一般ウケはしないだろうなと思います。

施設は1~3階まであって、

最初の部分は北大の歴史を

紹介するパネル展示の小部屋が

延々と続きます。

ここで真面目に読んでいると

体力を使い切ってしまいますので、

興味が高くない場合は

ほどほどに流して(笑)

2階からは

北大がいま取り組んでいることや

専門分野ごとに展示・解説された

ブースが続くので、

興味のある分野は

じっくり読んで、

そうでない分野の所は

足早に進むのが良いかも^^

ミュージアムショップでは

マニアックなアイテムが豊富で、

土壌動物の手ぬぐいとか

アインシュタイン・ドームにある

モチーフを模したマグネットとか、

欲しい衝動をグッと堪えて

森の中の小屋に似合いそうな

グッズを買ったのでした。

額装して飾ろう。

上川地方の自分たちの森へ

納得いこうがいくまいが、

来週中には全ての図面が

完了し各種手配に進む

進捗状況の中で

私たちの森の様子見に。

今年の雪解けはとても早いそうで、

森の中と言えど

雪はほんの少し残っている程度

になっていました。

雪解けで水たまりはできていますが、

その内干上がります。

この森に水辺はないのですよね。

欲しいなぁ。

この辺りに作っちゃおうかなぁ。

そして、トレイルカメラを設置。

妄想が膨らみっぱなしです。

番外

札幌から上川方面へ向かう

途中に広がる田園地帯。

今、たくさんの渡り鳥たちが

羽休めをしています。

オオハクチョウ、マガンの群れに

混ざっていたオオヒシクイ?や

数万羽と集結するオナガガモの群れに

混ざるトモエガモらしき鳥の姿も

ありました。

小屋を建てて移住が完了すれば、

毎年こうしたものが容易に観察

できることでしょう。

野鳥の識別幅が広がりそうです。

生物多様性国家戦略が閣議決定されました

2023年3月31日に

生物多様性国家戦略が閣議決定されました。

今、その内容を読んでいるのですが、

読み進めるうちに

ふっと頭に浮かんだイメージを

見える化してみました。

これの意味、分かりますか?^^

中々進まない生物多様性の保全。

やるべき理由や内容がそこに

示してあるのですが、

歩みは遅い。

何が足を引っ張っているのだろう、

と思ったんですよね。

その時、脳内に現れた絵がこれです。

この3つが足を引っ張っているのでは

ないでしょうか。

一つずつ説明していきます。

1、無関心

言わずもがな。関心がなければ気づかない。

気づきがなければ保全に着手など夢のまた夢。

2、自己中

今さえよければ、自分さえよければ、

どうせ変わらないから将来世代のことなど

知ったこっちゃない、です。

3、思想だけ

科学的なことは適当に横に置いておいて、

自然(動物)はこうなのに人間は・・・と

みなす傾向があったり、

理屈なんてどうでも良いんだよ感じたことが全てだ、

みたいな傾向があって、

その上で自然とは・・・と語りがちです。

自然派志向、トンデモ医療や

陰謀論を妄信する人に多い気がしています。

確かに、地球上のあらゆる生物は、

地球上で同じように生きる権利を持っていて、

生物多様性を保全することで

それらの生き物を尊重することができますが、

だからと言って、人とその他の生物を

同列に見るものではないのです。

科学が全てとは言えないでしょうし、

時として間違える

(後々新しいことが分かって事実が覆る)

こともありますが、

これを軽んじて生物多様性の保全など不可能です。

たまに、生物学者と名乗りながら

その実ただの思想家だったりする

人がいます。こういう人の中には

言葉の使い方が非常に上手で、

さらに専門家の肩書を武器に

容易に人の心を掴む人もいます。

でも、科学をベースに語れない人は

信用してはいけません。

私が好むナチュラリストたちはみな、

科学者・研究者(あるいはそれに準じた知識・経験を有する人)

でありながら、情緒豊かに、愛を持って、

でも正確性を損なわないよう注意しながら、

自然の面白さ、美しさを語れる人たちです。

なので、思想だけで自然を語る人がいると

「とりあえず、サピエンス全史(上下)を読んで

自然科学を一から勉強して出直してきてください。」

と言いたくなります。(口は禍の元(・3・))

そうした思い付きによって

アプローチすべき層が見えてきました。

1、の無関心層。これしかないです。

自然のこと、保全のこと、駆除のこと、

無関心な人の心に届く何かを作って

相互理解ができれば良いのではないでしょうか。

私は、自分たちの森を通して、

それを伝えていこうと思います。

札幌市西区にある五天山公園

昨日は札幌市西区にある

五天山公園へ。

特段自然度が高いところでは

ありませんが、

ずいぶん昔に池でバンを

見ていたのを思い出したので、

時期としてはまだ早いだろうけど

様子見に。

池にはマガモとカイツブリのみ。

ですよねー、て感じです。

バンなら4月下旬頃~でしょうかね。

ホオジロがさえずっていたり、

ヤマゲラが鳴いていたり、

ヒヨドリがヤナギの花に来てピーヨピーヨ

賑やかにしていたり、

春っぽさを感じていると、

イカルのようなトビのような

なんとも言えない声がしてきます。

シーズン入りたてということもあって

頭の中でさえずりを復唱して

あれなんだっけなぁ?

と思っていると見つけた。

犯人は、お前だ!

カケス。

他の鳥のモノマネするんですよね。

一瞬騙されますが、

だいたいジャージャーという声が

混ざるので正体がバレます。

エゾニワトコが芽吹いていました。

さ、春が一気に進みますよ。

大学村の森

札幌市東区にある公園。

Googleの航空写真を見ると

町中にポツンとあって

ちょっと気になったので

行ってきました。

昭和57年に都市緑地として

整備されたらしいです。

同い年!

園内の様子。

森とは!?

札幌は春まであともう一息。

エゾエンゴサク。

キバナノアマナは

まだ葉だけ

にょきにょき。

ニリンソウ。

コハコベ。

都市のど真ん中にあるだけあって、

園芸の植物もたくさんあります。

ツルニチニチソウ。

クロッカス。

一瞬アカネスミレかと思ったけど、

帰化種のニオイスミレでした。

一部のエリアで群生していて、

しゃがんだら良い香りが

立ち込めていました。

モエレ沼公園で鳥見

結氷していた川や池は

解けて流れが出てきました。

これから繁殖地へ向かう

水鳥たちの姿もぼちぼち

見られなくなることでしょう。

ということで、

今日も鳥見です。

川幅が広いので鳥がとおいとおい。

撮影の際は野鳥に配慮して

適切な距離をとるのが良いですが、

ここでは必然的に距離がとれます。

ミコアイサがオスメスでいました。

ざっと見た感じこの日は

ヒドリガモが多数です。

ここは沼の周囲がぐるっと

土手に囲われていて、

歩くことができるよう

整備されています。

近所の人がひっきりなしに

歩きにやって来るせいか、

人の気配を感じたら

そそっと逃げて人が遠ざかったら

すぐに岸にもどってくるカモたち。

まあまあ慣れてる感じかしら。

オオバンもそんな感じ。

オオジュリン(越冬個体?)。

場所を移して石狩川へ行くと

ヨシガモ。

日頃から猛禽類に対して

手厳しいモビングをする

カラスたちですが、

繁殖期に入ったのでいっそう

激しくなってきたように感じます。

オノエヤナギが芽吹いていました。

新しい植物図鑑も買ったし、

雪の下で越冬していた植物の

姿も見えてきたし、

植物モード全開になりそうな

この頃です。

女性の野外活動従事者のために有料記事を書きました

野外活動従事者の中でも女性というのは

全体的に数が少ないと思います。

そのような中で困りごとを抱えたまま

働いている女性は少なくないのではないでしょうか?

困っている誰かの役に立ちたくて書いたのですが、

無料で配布するには手間暇が掛ったのと、

赤裸々な部分があって誰にでも読まれるのは

ちょっと恥ずかしいな、ということで

ワンコインで販売することにしました。

私が取り上げた内容は

1.トイレ問題

2.生理問題

3.セクハラ問題

4.化粧・香り問題

の4点です。

私が20代の頃に読めていたらな、

と思える内容にしたつもりです。

参考になるところ、共感できるところ、

反感を覚えるところ、色々かもしれません。

こんな内容で500円なんて詐欺だ!

と言う方のために

返金設定もしてあるので、

そういう方はどうぞ申請してください。

それでも、この記事が困っている誰かの

役に立てますように。

リンク→「女性野外活動従事者のための注意点:安全、快適に活動するための4つのポイント」

茨戸川・石狩川河口にて野鳥観察

除雪した際にできた雪山を除き、

札幌の雪はすっかり解けて

なくなってしまいましたが、

茨戸方面に行くとまだ残雪模様です。

植物を探すにはまだ早そう。

それでも下(植物)ばかり見て、

鳥は耳で声を聴いて確認する

程度にまで鳥に対する熱が

落ち着いた私。

耳は鳥、目は植物なのですが、

上空を騒がしく通過する鳥の集団には

流石に目が行きます。

なんでしょうねー、とカメラを向けると

室蘭に住んでいた時はマガンの群れを

しょっちゅう見ていたので

夫は「マガンか?」と言いますが、

これは首が長ーい。

マガンとは違うシルエットをしています。

着水したであろう方向へ向かうと

オナガガモの群れがありました。

北海道では基本冬鳥なので、

これからこの地を去ります。

中には、ヒドリガモらしき姿や

ミコアイサもいます。

もっとはっきり、もっとズームで!

なんて欲望が湧きますが、

これがコンデジの限界です。

仕事では全く必要ないのですが、

こういうとき、猛烈に望遠レンズの

カメラが欲しくなりますね。

石狩湾方面に場所を移すとオオバン。

北海道では夏鳥ですが、

不凍水域ではこのように越冬個体がいます。

キンクロハジロ。

マガモにコガモ。

ねぇ、こうして並ぶと

マガモとコガモのサイズ感が

すごい分かるでしょう。

感覚が掴めるようになれば、

パッと見たときに、

あの小ささはコガモかな?

少なくともマガモじゃないな、

となれます。

カンムリカイツブリが夏羽になっていました。

今時期から変わるんですね、

この鳥もこれから渡って見られなくなるので

夏羽の姿を見られて良かったです^^

まだあと本当にちょっとの間はいるでしょう。

また見に行こう。

ネジバナに新種が見つかる

北海道でもお馴染みの

ラン科の植物ネジバナ。

今まで、日本で見られる

ネジバナの仲間は

九州以北に分布するネジバナと

奄美大島以南に分布するナンゴクネジバナの

2種のみとされてきましたが、

この度、ハチジョウネジバナという

新たな種が加わりました。

ネジバナには花茎や子房に毛があり、

ハチジョウネジバナにはそれがない、

という見た目の違いがあるようです。

でも、奄美大島以南に行かない限り

ネジバナはネジバナ一種しかないから、

あまり真剣にその特徴を見ていなかった私。

花茎や子房に毛?そういえばあったような・・・

程度の記憶だったので

過去に撮った画像を確認。

すると、ちゃんと毛がありました。

よくある個体差で「毛がない」とか

「毛が少ない」とかないんでしょうかね?

そもそも花期が違うようなので

見た目以外にも識別する方法は

ありそうですが、

毛の状態が個体によって

違いがあるのかどうなのか

気になります。

今夏はまじめに観察してみよう。

→『庭やベランダから新種!?最も身近に見られるラン科植物「ネジバナ」の新種を発見-神戸大学-』

加えて、ネジバナは

花粉塊を虫に運んでもらうことが

前提とした作りになっているのに対し、

新種のハチジョウネジバナは、

もっぱら自家受粉らしいのです。

花の内部構造からして違うということ。

興味深いですね。

身近過ぎて見過ごされがちな植物ですが、

今年はいつもより注目されるかも^^

→「ネジバナは花粉塊を昆虫に運んでもらう虫媒花」

水陸両用のサロモン・ウォーターシューズに新色登場

私がグリーンシーズンに

愛用するサロモンの

水陸両用のウォーターシューズ。

過去に書いた記事

「サロモンの水陸両用のウォーターシューズ、カラーリングに思う所あり」

の通り、

昨年のモデルは可愛らしい

ピンクの一択で

「可愛いとは思うけど、私は好みじゃないし、何よりいまどきじゃないな。」

と思った件。

そしたら、今年は2色展開で

かつカラーは落ち着いたものに

なっていました。

色んな声が上がったのか?

どうなのか分かりませんけど、

このカラーリングなら

色んな趣味嗜好の人が

手に取りやすいと思います。

足サイズが小さめの男性でも

何とかイケる

カラーじゃないでしょうか。

今後もまた可愛らしい

カラー展開だったら嫌だからと

過去モデルの黒を購入済みの

私としては

「信じて待てば良かった!」

です(笑)遅し。

個人的には男性モデルのカラーリングの

方が好みなので、そのまま女性モデルに

使ってもらえれば一番良いんですけどね。

カラバリ増やすと経費も増すでしょうし。

まぁ、まぁまぁまぁ。

小屋の設計はまだまだ続くよ

色々あって小屋の設計を急いでいます。

遅くとも今月中には完了させないと

雪解け直後の着工に間に影響が出そうで、

わぁぁぁぁぁぁぁぁってなってます。

頭の中が。

↑はSweetHome3Dという

便利なソフト(無料)を使ってます。

使いこなすのにコツが必要ですが、

とても良いですよ。

これを使ってあらかた作ってもらった

設計図をもとに、実際に置く家具や

人を配置するとどんな空間になるのか

確認していきます。

当初の予定より結構な変更があり、

インナーガレージの追加とか、

薪ストーブのために床を増強とか、

諸々の事情により屋根面積拡大とか、

お金足りるんでしょうか。

見積こわい。

以上、途中報告でした。

それでは、作業に戻ります。

晩冬の野幌森林公園/登満別口

野幌森林公園ばかり行っているって?

その通りです。

冬の札幌は自然に親しむにのに

苦労するマチです。

もうね、ないんですよね。

二百万近くも人が住んでると。

人気のない場所を好む私たち夫婦なので、

ガヤガヤしがちな市内の森は苦手です。

という訳で今回は

登満別口より森へ。

道道江別恵庭線から

登満別口に入る車道はなんとか

車二台がすれ違える程度には

除雪が入っています。

最初に見えてくる

ログハウスのある駐車場

近くに案内図があります。

このログハウスのある駐車場、

狭いです。

乗用車なら詰めたり

ちょっとはみ出したりしながら

7台が限界かと。

ログハウスから登満別の駐車場へ

続く車道は除雪は入っていますが、

車一台が通れる程度で

場合によっては進めないかも?

くらいな幅です。

待避所、旋回する場所、共になし。

駐車場は除雪がされていないので

車は最初のログハウスのある

所に停めましょう。

ぶつけないように

注意しながら詰めて停めてね。

さて、登満別駐車場の

反対側に案内図があったので

見てみます。

画像をタップ(クリック)して

拡大して見たら

分かると思いますが、

ログハウスがあったところに

設置されていた看板と

固有名詞が微妙に違うところが

複数ある上に、

あっちでは表示のなかったものが

こっちにはあるという現象が

起きています。

向きもノースアップだったり

ヘディングアップだったり。

私だけかもしれませんが、

こういうの脳力を無駄に使うから

止めて欲しいんですよね。

野幌森林公園あるあるです。

そして、上記の看板近くに

新たに設置されたであろう

別の看板が出現します。

もう

「ユーザビリティ?なにそれおいしいの?」

状態です。

中身を見ればやはり

看板に示す情報に

統一感を持たせないのが

ここの統一性のよう。

この看板もびみ(以下略)

森林の家(今はもうない)から

カラマツコースを歩きます。

トレースは残っていましたが、

大沢口や博物館方面と違って

人が多くないのか

スノーシューなしで歩くには

ふかふか過ぎました。

毎回、この森ではただの重りに

なっていたのですが、

今回はあって良かったスノーシュー。

遊歩道選定のための下見

お久しぶりです、自分たちの森。

つまずいたり、壁にぶつかったり、

三歩進んで二歩下がるような

状況が続いていました。

(詳しくは追々)

落ち込んでも仕方がないので

考えを改めることでそこから脱し、

また動き出しました。

やはりインフラの整っていない

山林という土地は大変です。

冬になれば遊歩道なんて

関係なくなる多雪地帯ですが、

今から下見しておきましょう

ということで

遊歩道選定のための下見、

の下見みたいな感じで歩きます。

航空写真を見ると

ポツンと色の違う木を発見。

以前に大きめのヤチダモを

森の中で見ていたので

多分それだろうと確認に行くと

やっぱりそれでした。

ちかくにはまあまあ大きめな

ミズナラも立っていて

広場のような空間が

広がり良い雰囲気。

ルートに織り込むことにします。

枝ぶりや樹種から夏の様相をイメージして、

ブツブツ言いながらチェックの鬼と化す私。

前に歩いたときも

この直線が気に入ったので

このルートはほぼ決定。

暫定1キロ程度の道に

なりそうです。

(ショートカットルートも作る予定)

ちょっと物足りないか?どうかな?

トドマツ林ルートはどうしようか?

考えることが山積みですが

楽しく悩みましょう。

2022ヒグマフォーラムin旭川「街に出るヒグマ アーバンベアと向き合うグランドデザイン」の動画が公開されています

昨年旭川市で行われたヒグマフォーラムの動画が

YouTubeにアップされています。

3時間半に渡る長編になりますので、

作業しながら、あるいは休み休み聞かれると

良いかと思います。

冒頭の発表では、なぜヒグマの数が増え、

分布が拡大しているのか、

新たな事実を知ることができました。

物凄く端折ると、

春熊駆除がされていた頃の

雄雌の捕獲割合はだいたい1:1。

現在は雄に偏っている。

ここにヒントがあります。

それはなぜなのか、詳しくは動画で。

また、クマが身近に存在する北海道において、

あれこれ行政に文句を言うことは簡単ですが、

我々市民も、口先だけではなく、

体と頭を動かなくてはならないところまで来ています。

可愛そうだから駆除しないで、

山に返してあげればいいでしょ、では思考停止なのです。

危険なクマを作らないために何ができるのか、

クマが町に近づいてしまったらどう対処したら良いのか、

町に出るようになってしまったら誰がどのように対処するのか、

文句を言う前に、

クマの生態を学び、

専門家の意見に耳を傾け、

センセーショナルなメディアではなく

科学的知見に基づく情報に触れ、

個々人や団体で活動する機会を設ける。

最後に、ハンターの減少・高齢化が深刻なようで、

春熊駆除をされていた頃のハンターは

いなくなってきているそうです。

クマを撃つことは相当な訓練が必要でしょう。

命がけでもあります。

そうした技術の伝承が完全に途絶える前に、

若手が来てくれればありがたいです。

また、行政の中にクマに関する

専門知識を持った人がいなければ、

スムーズに対策を立てて実行するのは

難しいでしょう。

行政というのは、専門家を置きたがらない

とそちらの方が言っていましたが、

専門職の人を臨時雇用などにせず、

安定した職業として雇えれば、

若手が就きやすいでしょうね。

酪農学園大学はじめ、

野生動物に関する専門的な知識と経験を

持つ若者が徐々に増えてきています。

一人一人の理解と行動が

野生動物との共存に繋がります。

ぜひ↑上記の動画をご覧ください。

ニッカミュージアムは展示が改装され、自然史博物館的要素はなくなりました

2021年10月に展示がリニューアルされた

ニッカミュージアム。

5年ぶりに訪問して、

なんとなく予想通り^^

ニッカウヰスキーの歴史や

創業者である竹鶴政孝氏や

妻のリタ夫人のことに終始する

内容に変わっていました。

NHKドラマのマッサンを見た人なら

共感高い展示かもしれません。

以前の展示では

樽の素材のこと、

樽の隙間に詰めていた植物のこと、

ウィスキーのあの色は植物のある成分が由来であること、

樽を作るときに使う道具のこと、

麦芽を燻すときに使うピートのこと、

等など、自然史博物館寄りな

展示が豊富で個人的には

大変勉強になったんですが、

それらはリニューアルで

バッサリなくなりました。

以前の展示では、

頭の中でバラバラに

散らばっていた情報が

ここの展示を見て

繋がったんですよ。

そのときの面白さったら

なかったんですが、

ウィスキーそのものには

興味は持てず^^

そんな訳で、

ウィスキーの話はできませんが、

それにまつわる植物の話なら

できますので、

そんな話が聞きたいの、

という奇特な方がいましたら、

来年以降に事業を始められる

かもしれませんので^^

会いに来て頂けたらお話ししましょう。

さて、こうした展示は、

管理者が変わったり、

運営資金に変化があったり、

諸々の事情が発生して、

未来永劫残る保障はありません。

身近な施設で気になる展示が

あると思う人は、

早めに見に行っておきましょう。

2/2は世界湿地の日

「世界湿地の日」。

湿地の保全に関する「ラムサール条約」が1971年2月2日に採択されたことを記念し、条約事務局によって定められました。湿地には、湿原、湖沼、河川、水田、干潟、サンゴ礁などさまざまなタイプがあり、湿地は、食料や水の提供により人や生き物の暮らしを支え、その美しい風景で世界を色づけてくれます。

しかし、都市化などの影響を受けて世界中で湿地の減少が続いており、昨年8月には国連総会において、2月2日を国連が定める世界湿地の日とする決議を採択。これを機に、湿地の保全や回復を図る取り組みが強化されることが期待されています。

環境省より

近年、不漁続きと報道されている、

アサリや海苔、または魚にしても、

それらを取り巻く複数の要因が健全で

あって初めてその恩恵にあやかれている

私たちの食卓。

私は食に関する欲が極端に低く、

食べられなくなることそれ自体に対して、

「食べたいのにぃ~!」みたいな

マイナスの感情を抱くことはありませんが、

生物多様性の恩恵は食に限りませんので、

湿地、そしてそれらを取り巻く環境の

保全には前向きに取り組んでいきたいと思います。

余談ですが、昨年末にアワビが

絶滅危惧種入りしたって

みんな知ってる??

ウナギも絶滅危惧種なんですよ(2014年レッドリストに掲載)。

話は戻り、

湿地だけを守ればいいって

ものではありませんが、

湿地を利用する多くの動植物は

湿地だから存在できているのであって、

森や草地ではだめな場合がほとんどで

非常に脆い生態系なのです。

よって、一度開発してしまうと、

元に戻すのはかなり困難。

また渡りをする鳥に至っては

国家間をまたぐ問題になります。

その辺の原っぱなんて(ぱっと見)

大した生き物いないでしょ、

と言って潰してしまうのは危うい。

なくなってしまってからでは遅いです。

北海道博物館ではそんな湿地について

学べる企画展やイベントがあるようなので、

お近くの方は足を運んでみてください。

→第20回企画テーマ展 2023.2.25~5.28

「もっと!あっちこっち湿地~自然と歴史をめぐる旅~」

→ミュージアムカレッジ 2023.3.5

ウトナイ湖・勇払原野の野鳥と自然

厳冬期に指先だけ出してやや細かい作業もできるグローブ

指が平均より短く

グローブの指先あまりが悩み。

(過去ブログ→グローブの指が余る)

そんな私が愛用する冬のグローブは、

ノースフェイスのイーチップグローブですが、

厳冬期は寒すぎて着用できません。

そんな時、今まではヘストラの

5本指グローブを着用していましたが、

図鑑や植物、道具類をいじるのに

一回一回取らないと作業できず、

短気な私、イライラしていました^^

インナーグローブ+オーバーグローブ

という組み合わせもアリなんでしょうけど、

一回一回「全部取る」という

動作がなんか嫌です。

また、こういうのは、

取ったグローブを紛失せぬよう、

手首とグローブをリーシュコードで

留めておくんですけど、

オーバーグローブが

宙をぶらんぶらんしてるのが邪魔くさい、嫌。

かといって、コードを使わず、

毎回グローブをバッグに仕舞うのはもっと嫌。

イヤイヤ期勃発。

なので、自分に合うスタイルのグローブを

探しに探して、昨シーズンからモンベルの

ウィンドストッパートレッキングミトン

を使っています。

ウィンドストッパーと言うだけあって

しっかり防風してくれます。

しかも、生地はゴアテックス製なので

防水透湿を確保!

問題は保温性。

モンベル的には「適度な保温性を備え」と

言っておりますが、

厳冬期において、これ自体の保温機能では

用をなさないので、

インナーグローブを着用する前提で考え、

ピッタリサイズではなく、

ワンサイズ上げてSを購入しました。

インナーグローブもご紹介。

吟味に吟味を重ねて今は

スワニーのポリジンインナーグローブ

を使っています。

このインナーグローブは人差し指と

親指をスライドさせて横から出すことができるので、

モンベルのウィンドストッパートレッキングミトンの

ミトン部分を外したあとにスッと

指先を出すことができます。

これでやや細かい作業ができます。

嬉しい!!

しかもこのインナーグローブ、

男女別にXS~M(メンズはLまで)

というサイズ展開です。

生地に伸縮性があるので、

手指にフィットするサイズを

見つけやすいです。

私はメンズSとレディースMで悩みましたが、

レディースMを選びました。

今思えば、使っていく内に馴染みかつ伸びそうな

生地だからレディースSにしておけば良かったなと、

少し後悔しています。

現状、親指が余ってしまい、

指先を出そうとすると、

モンベルのグローブ内にインナーが

残留してしまうのでミシンで指先を縫って

無理やり短くしています^^

店頭で試着することをお勧めします。

この二段構えでも寒いわ!!

という人はヘストラの

ウィンド ストッパー プルオーバー ミット

が良いかもしれませんね。

グローブの指先余りで悩んでいる人、ご参考に^^

→モンベル/ウィンドストッパートレッキングミトン

→スワニー/ポリジンインナーグローブ

→ヘストラ/ウィンド ストッパー プルオーバー ミット

野幌森林公園/百年記念塔から瑞穂の池

またしても

野幌森林公園へ行ってきました。

今回は、百年記念塔口にある

駐車場から開拓の沢線と瑞穂線を

使って瑞穂の池園地まで行って

帰ってくるルートで歩きます。

駐車場にはこのような看板がありました。

ここの道に詳しくない人には優しくない図^^

以前のブログでも書きましたが、

百年記念塔解体工事のため、

本来ならこの付近から行ける

「ふれあいコース」に入ることはできません。

さて、今日の歩くコース、

開拓の沢線がどの辺りなのかは、

駐車場やweb上にある

野幌森林公園遊歩道マップでは

分かりにくいので、

北海道博物館のwebサイトより

駐車場案内の画像をピックアップ。

この中にある、

北海道開拓の村へ続く赤茶色の線が

開拓の沢線になります。

コースに入るところに

案内板はありません。

なんかこういうところ野幌っぽい(笑)

画面左側にある白と緑の

縞々ポールが立っている

辺りがそれです。

利用者がそれなりにいるので

踏み分け道になっている

確率が高そうです。

注意していれば見逃しは

しないかと思います。

しっかり踏み固まり、

スノーシューいらず。

途中で二回橋を渡ります。

開拓の村をかすめるルートなので

柵越しにちらっと見物できてしまいます。

←瑞穂の池|開拓の村→

分岐点にはちゃんと看板あり。

瑞穂の池は当然

全面結氷のため

水鳥は皆無。

今回は百年記念塔の

駐車場を使いましたが、

このルートなら

北海道博物館の

駐車場を利用した方が

近くて良いと思います。

その場合の距離は

片道およそ1.4km。

運動に丁度いいですね。

そうそう、証拠写真は撮れませんでしたが、

駐車場近辺にカワラヒワの群れがありました。

北海道では基本的に夏鳥、一部が越冬という鳥です。

冬になるとオオカワラヒワがまれに

見られるそうな。今度気を付けて見てみよ。

札幌市内でオジロワシ・オオバン・コガモ・マガモ・ホオジロガモ

札幌市内を車で移動中に

見つけたオジロワシ。

前々からいるだろうな

思っていたオジロは、

やっぱりいそうな所に

行けばいるんだな、

というのを実感しました。

ここならいそうだな、

という根拠はおおむね

図鑑に書いてあります。

まずは図鑑を読みましょう。

生態、生息環境、行動といった

ことが書いてある図鑑

(亜璃西社/北海道野鳥図鑑とか)

を端から端まで読み込むことで、

現地ですり合わせが可能になります。

いるポイントを知っている人に

教えてもらうことも可能でしょうが、

なんせ自力でやった方が

何倍も楽しいです。

市内の公園は

大砲レンズの人で

あふれているのに、

ワシ関係を追っかける

人は少ない不思議。

今度はカモ類を

見るため別の場所へ。

群れを見つけても

はしゃいで飛び出しては

なりません。

人の姿を見せれば

即行で逃げられるので、

車の中からそぉっと見ます。

マガモ、コガモの群れに

ホオジロガモや

オオバンがいました。

冬は雪が積もるので

車を停められる

場所探しに難儀します。

カモ類は漁港で観察が無難かなぁ。

真駒内公園へ鳥見

鳥見をするフィールドを探し、

この度は真駒内公園へ。

駐車場は有料というイメージが

ありましたが、

4/29~11/3の土日祝に限って

有料だったんですね。

ヨーロッパトウヒの球果を

食べているのはエゾリス。

多分、たいして探さなくても

見つけられます。

カメラ・双眼鏡のレンズが

いくつもそちらを向いて、

もはや公園のアイドル的存在。

それくらいよく見かけました。

ヒグマ出没注意の看板がありました。

時期は昨年の夏。

よく耳にする

「山に餌がなくなったから・・・」は

正しくありません。

一つは、クマが増えすぎたため。

もう一つは山と町の緩衝地帯がなくなったため。

これは、クマに限った話ではありません。

野生動物と人とのせめぎあいです。

札幌の航空写真を見れば分かりますが、

建物ばかりで森がとんとありません。

手稲区・西区・南区の山伝いには

流石にちょぼちょぼと森が残っていますが

そんな程度です。

カタクリは早春、木々の葉が展葉

する前に地上に姿を現すので、

そうした明るい森がないと存在しません。

森は開発によって

なくなってしまったわけですが、

そうすると途端に人の価値観、

そして行動はガラっと変わるものです。

田舎暮らしが長く、

かつ仕事で道内各地の

山野を歩き回っている私。

カタクリは「春にいつも見る植物」

という感覚です。

ですが、そう言えば札幌では

カタクリの花が見られるとなると

人がこぞってやって来るんだったなぁと、

この看板を見てしみじみ思い出しました。

道内では、田舎(一部地域除く)に行けば

その辺にあるくらい珍しくない植物なんです。

残っているって素晴らしい、

大事にしたいですね。

鳥はというと、

この日はカラ類、アカゲラ、

キバシリ、ツグミ、ヒヨドリ、

カワアイサ、くらいかな。

キクイタダキもいたかも。

他のキャッチーな鳥でも

有名なスポットですが、

鳥見、写真撮り、犬の散歩、

ランニング、ウォーキングとまぁ

人!人!!人!!!犬!!!!

の多さに滅入りました。

多分もう行かない^^

でも、賑やかさが好ましい人には

ちょうど良い公園かも。

あちこちで

犬のおしっこが雪面に

黄色い染みを作っている

景観さえ我慢できれば(笑)

百年記念塔とふれあいコース結ぶフィールドはフェンスによって阻まれ通行できません

年末だろうと年始だろうと、

歩く人はソコソコいる

野幌森林公園。

でも、

さすがにもうフィールドは

スノーシュー案件だろうと

思って履いていったのに、

結構踏み固まったままで

なくてもいけました。

重りをつけてトレーニングです。

雪雲が途切れ途切れに

やってきては

ホワイトアウトばりの

雪を落としていきます。

視界不良すぎて黙々と歩く。

あれ修行しに来たんだっけ?

大沢口から中央線・瑞穂連絡線を

使って百年記念塔へ。

ここからふれあいコースに入って

大沢口に戻る予定でしたが、

行ってみてびっくり。

百年記念塔を解体するために

フェンスが張り巡らされていて

アクセスできない状態でした。

瑞穂連絡線の北海道博物館・分岐辺りから

スノーシューで道のないところ突っ切って

行こうと思えば行けるけど、

まだササが立ってるし、

何ならフェンスに監視カメラ

まで設置されているので

怪しい行動も控えたい。

仕方がないので素直に来た道戻り、

「そんな情報あったかな?」と

自分の確認不足を確認するため^^

駐車場の掲示板とか立札とか見たり、

ネットを開いて調べたりするも

百年記念塔付近からふれあいコースに

入れないことが分かる情報は出てこず。

まじで?え、まじで?と

北海道や開拓記念館や自然ふれあい交流館の

webサイトを何度も見て、

Googleで検索もかけてみましたけど、出ない^^

これ、大沢口からふれあいコースを通って

百年記念塔付近へ出ようとする人も

同じくフェンスによって阻まれるということです。

そんなわけで、

百年記念塔とふれあいコースを結ぶ

フィールドはフェンスによって阻まれています。

お気を付けください。

白川市民の森

今日は雪山へ。

札幌市南区にある

白川市民の森へ。

駐車場は除雪がされていて

問題なく駐車できました。

今日は私たちのほかに

もう一台のみ。

すいてる~。

駐車場にあった看板。

目指すは青山(530m)です。

かなり枝道がありますが、

26→6→7→8→21→20→19の順で

行くことにしました。

看板画像はタップ(クリック)で拡大。

夏道の通りに

進むとは言え、

雪が降り積もれば

道はなくなります。

先行者のトレースも

毎度付いている保障は

ないので、地図読みが

できない人はおすすめ

しません。

入ってすぐ出てきた26の看板で

26→25→7→8→・・・と

進むような手書きの書き込みが

してあります。

手書きっていうのが少し怪しい・・・

でも看板の地図を見る限り

その順番で行ける。

トレースも付いている。

じゃあ確認がてら、

これに従って進んでみますか。

と言うことで、

先行者(と言っても数日も前の)の

トレースを辿って行くと、

その先々には何か所か

ピンテが付いていました。

目安にはなるけど、

何だか雲行きが怪しい。

そして、途中で獣道に入り

行先が不明瞭になりました。

地形図を確認すると

斜面上に7が来ているようだったので

獣道から夏道のある方へ移動。

地形図の通り、この後

7の道へ出られました。

この25→7へ向かう道。

夏はどうなっているのか不明ですが、

道らしい雰囲気(林間の幅とか)が

分かりにくく感じました。

慣れない人は、

看板に書かれた手書きの文字に

惑わされず、26→6と進む方が

分かりやすいかと思います。

看板20から青山ピークに向けて

急斜面を登ることになります。

足腰軟弱めな夫のために、

キックステップをいつもより

多めに踏む私エライ。

青山ピークまで

それなりの斜面が続きます。

ヒールリフターのある

スノーシューで来るのが

良いでしょうね。

遠くには札幌藻岩山スキー場

が見えていました。

南には

Fu's(フッズ)スノーエリア。

天気が良ければ

町を見渡せて絶景です。

ただ、この付近は遮るものが

ないので風が強い日は

ひっじょーに寒いです。

防寒具を整えて行きましょう。

冬の野幌森林公園へ

前回は水鳥観察で海に行き、

今回は森へ。

もう雪に覆われたかな、

と思いきやまだまだ藪が

出ていました。

野幌森林公園の遊歩道は

人の往来によって

踏み固められて、

ツボ足で十分歩行可能でした。

いそいそとスノーシューを

持って行ったけど出番、なし。

エゾリスは他のエゾリスと

追いかけっこしたり、

樹皮の隙間から何かを取り出し

モシャモシャ食べたり。

冬の森で一番身近に見られる

哺乳類でしょうね。

樹上でガサッガササッと動く様子は

ゴキブリ的であまり好きじゃなく、

なんならちょっと気持ち悪いけど、

(ゴキブリ大嫌いなの^^)

静止画なら問答無用で可愛い。

何の考えもなしに夫の

「こっち行こう。」に

つられて桂コースに入りましたが、

途中で「しまったなぁ、思い出した・・・」

と一人後悔。

このコースって沢沿いなので

かなり冷えるんですよね。

寒っ!二人でそんな言いながら歩きましたとさ。

そういえば、ヒガラがさえずっていました。

やっと冬本番になってきたこんな景色の中で、

もうそんな声出しちゃうの。

春気分先取りでした。

リンク→野幌森林公園遊歩道マップ

石狩湾新港の海鳥たち

風と雪が穏やかな日を狙って

石狩方面へ。

森の中の鳥も良いけど、

海にいる鳥も良いよね、

ってことでウミアイサ。

メスもいましたが

遠いし採餌で頻繁に潜って

しまうのでノーフォト。

ハジロカイツブリを見ると

白老港でハヤブサに拉致され

食されてしまったアイツを

思い出します。

一体どんな進化なのか、

ど派手なシノリガモ・オス。

他のカモをやたらと

追いまわして強気な

メス(ホオジロガモ)だな、

変だなぁ、と思って

よく見ると

今年生まれと思われるオスでした。

見渡す限りメスはナシ。

どこいったの?

室蘭でもお馴染みだった

スズガモも健在。

なんかデロっとした

物体を一生懸命食べてました。

今回は、

特段変わった鳥は見られませんでしたが、

天気次第で再訪しようかな^^

さて、次は森に行こう。

ハチ毒アレルギー検査の結果!

今年もハチに刺されることなく、

グリーンシーズンの野外調査活動を

終えることができました。

刺されはしなかったものの、

前を歩く人がクロスズメバチの巣に

気づかず藪に突入して、

その人が通過した後に飛び出してきたハチに

接近されたヒヤリハットはありました。

先頭で藪に突入する人は、

巣がないか用心するのはもちろん、

後ろにつく人は、前の人が巣を見逃すかも

しれないと用心しなければなりませんね。

そうそう、

過去にアレルギー検査をしようと思って

病院に問い合わせたことがありますが、

「陽性でもウチはエピペン処方しませんから。」

の言葉に撃沈してそのままでいました。

(よくない)

今回、別件の流れでアレルギー検査をすることになり、

医師から「39項目ほかに4つ好きなの追加して良いよ。」

と言われ、真っ先にスズメバチ検査を追加^^

先日その検査報告書を受け取りました。

その結果発表~。

どぅるどぅるどぅるどぅる・・・(ドラムロール)

デン!

はい、スズメバチ問題ありませんでした^^

ハンノキ属、シラカンバ属、はい!自覚してます!!

スギ、思ったより低い!

ヒノキ、高いと思ってたけど全然なかった!

キク科のブタクサ・ヨモギ、

イネ科のカモガヤ・オオアワガエリ、

自覚症状ないし、もちろん陰性!良かった!!ひゃっほー(笑)

こうして科学的に分かると結構面白いです。

私の場合、

シラカンバの花粉症は辛いですが、

野外調査関係者に多い草本類の花粉症は

発症していないのでラクな方です。

中にはフルコースな人、います。

これでスッキリ。

ちなみに、食物アレルギーは皆無でした。

健康なようで何よりです。

札幌市内でハイタカとハシブトガラス

あったか~い札幌です。

日中はプラス3℃とかで、

道路は雪解けでびしゃびしゃ。

これから冬本番のハズなのに、

外に出ると

「あぁ、春が近いな・・・」

みたいな錯覚に囚われます。

今住んでいる環境は、

自然が身近に少ないので、

ちょっとテンション上がらない

都会生活を満喫中ですが、

昨日は外に出た瞬間に

ハシブトガラスとなんかカモみたいな

変な声が世話しなく聞こえてきて、

見上げるとハイタカらしき鳥と

それを追いかけまわす

ハシブトガラス5羽に遭遇。

一瞬でどこか行ってしまいましたが、

気づける目と耳、

そして知識があるって

良いなと改めて認識しました。

はたから見れば、

都会ど真ん中で

上空見上げて、

嬉しそうに何かを

目で追う実に怪しい

おばはんです。

見かけてもそっとしておいてください。

冬のモエレ沼公園

モエレ沼公園。

北海道に住んでいたら、

その名称を聞いたことがない人は

いないんじゃないかと

思うくらい有名な施設です。

でも行ったことがない人は

多数いることでしょう。

私も例にもれず今回が初訪問。

訪問と言ってもここの施設そのものに

興味があったとかではなく(失礼)、

水鳥観察しましょか、と夫に誘われての訪問。

ボスボス雪に突っ込んで

水辺の様子をうかがい

「全面結氷だから水鳥観察は無理めかなぁ。」

と秒で終了宣言する私。

無情。

せっかくなので少し歩きます。

時間帯が悪かったのだと思います。

見た野鳥は、ヒヨドリの小群、

トビ、ハシブトガラス、カラ類、

以上!

モエレ山を横目に帰路へ。

結構大きい山なんですね。

子供たちはそりで滑って

キャーキャーものすごく楽しそう^^

外国人の方々もテンション高めに

雪と戯れていました。

ガラスのピラミッドでは

歩くスキー、スノーシュー、

そり、長靴といった

ウィンタースポーツ用の

レンタルがあるようで、

そういうアクティビティ向けな

公園ですね。

冬鳥観察にはあまり向かなさそうだから、

雪が解けるころに再訪しようかな。

よもやま話更新しました。

いやぁ悩みました。

まだまとまっていない感が

もの凄くありますが、

成長途上なのだと思います。

これについては、死ぬまで考え続けて

都度行動していく所存です。

→リンク「自然が壊されていく様をただ黙って見ているわけにはいかない」

エコツーリズムに関する論文を読んでみて

こんな論文が出ています。

「鳥獣の写真撮影・観察に対する規制について」

著者は高橋 満彦氏。

内容は各々で読んでもらうとして、

これを読んで思ったことをつらつらと

書いてみようと思います。

野鳥の撮影にまつわる問題は

もう何年も言われ続けていて、

近年騒がれている一部の撮り鉄同様、

一部バーダーによる悪質な

撮影・観察は後を絶ちません。

もう何年も前のことですが、

とあるバーダー団体の一人が

鳥が見やすくなるから、という

理由で公園の木の枝をのこぎりで

切り落とした現場に遭遇

したことがあります。

どんなに撮影者や観察者が

知識や経験を積んだとしても、

萌え・映え・エモな時代において

もはや自制が効かない状態なん

じゃないかと思っています。

論文中で書かれていたように、

海外の例を参考に法規制を強化

していく段階なのかなと思います。

だからと言って、

観察が絶対悪であるわけではありません。

良識をもって自然と触れ合うことが

大事だということです。

その役割の一端を担っているのが

ガイドたちです。

特にネイチャーガイドは、

対象物に対する情報を伝えるだけでなく、

体験を通した知識の獲得や発見といった

経験を得てもらうために、

参加者一人一人の

興味・関心・知識量・経験値に応じて、

頭と体と感覚をフル活用する仕事です。

その中で、都度自然の中での適切な

行動を参加者に伝えていくには、

自身の研鑽だけでなく、日々新しくなる

情報のアップデートが必要です。

これは並大抵の努力でできる

ことではありません。

こうした人材の育成は非常に大事ですが、

現状これだけで生計を立てるのは厳しい

職業なので、(一部の地域を除く)

頭の痛い問題です。

最初に各自のマナーに任せるにも

限度があると書きましたが、

知識がまだ追いついていないだけで、

気づきがあれば行動を改める人は

まだまだいるものと信じています。

これからは、そんな情報もここで

出せていけたらと思います。

尻別川にオジロワシ

先週末、用事があってニセコに

行った帰り道。

尻別川沿いを走っていると、

やけに大きな鳥が目に入りました。

運転に注意しながら見ると、

オジロワシでした。

でも、様子がおかしいので

車を停めてよく見ると、

やっぱりカラス。

追い立てるカラスと、

それにいら立つオジロワシ。

オジロワシに限らず、

カラスは自分より大きな

猛禽類にも怯まず向かっていきます。

カラスにとっては天敵なので、

当然の行動と言えばそうなのですが、

こんなに強気かつ執拗に

追いかけるのはカラスだけでしょう。

ここからそう遠くない場所には

カモの群れがあったので、

オジロワシは狩りがしたかった

のかもしれません。

カラスのお陰で気が散ったのか、

どこかへ飛んで行ってしまいました。

個人的にはそこまでしつこく

しなくても良いじゃない?って

思うんですけどね。

両者の言い分を聞いてみたいものです。

倶知安町にある半月湖遊歩道は笹刈りされて歩きやすくなりました

ニセコエリアのシンボル的存在の羊蹄山。

この山の裾野(倶知安町側)には半月湖があり、

湖畔へ降りる道と周回する道がついています。

ここ数年、遊歩道の整備が滞りがちで

草ボーボー状態でしたが、

地元のボランティア団体である

「ニセコ羊蹄山岳会」のメンバーが

草刈り整備をしてくれました。

こういう公園整備でありがちな、

「草」というあらゆる草を

一斉に刈ってしまい、

〇〇の花が咲いていたのに・・・

みたいな惨事はここでは起こりません^^

ニセコ羊蹄山岳会は、

通行の妨げになるようなササや木を

最低限刈っていくスタンスなので。

そのためには識別能力も必要ですが、

プロフェッショナル集団なので

なんの問題ありません。

頼もしい限りです。

そのお陰だと思います。

道沿いには、たわわに実を付けた

フデリンドウが複数株見られました。

湖畔に降りる道は、

一部で崩壊した所があります。

ロープがつけられていますが、

高い所が苦手な人や

足腰が弱い人にとっては

アドベンチャーな道かもしれません。

お気をつけて進んでください。

羊蹄山の頭は白いものの、

ふもとの積雪はゼロ。

週末の寒気でどれだけの雪が

降り積もるか?

ウィンタースポーツを愛する人たちは

まだかまだかと、首を長くして

待っていることでしょう。

今年もご安全に。

半月湖に関する詳細はこちら→「半月湖畔自然公園」

札幌市西区にある宮丘(みやのおか)公園へ

今回は札幌市西区にある

宮丘公園へ行ってみました。

Googleマップの航空写真を

見れば分かりますが、

山続きの裾野にある公園なので、

ヒグマに注意しながらの散策です。

園路はしっかり整備されていて

歩きやすいですが、

枝道が多くどのように歩こうか

迷ってしまいます。

あと、もし端から端まで行く

となると結構な距離がありそうです。

今回は「湿地・ササ刈りコース」と

「春の植物観察コース」の一部を

歩くことにしました。

森の中の木々はすっかり葉を落とし、

冬間近な様相です。

所どころに案内看板や

こんな石碑があるので

迷うことは少ないと思いますが、

なんせ枝道で悩みます。

これ行ったら先が長いんだよなぁ・・・

と^^

園路沿いにツチアケビが二株。

フィールドへ頻繁に

出ている人なら、

たまには見かけます。

これは、鳥に食べてもらうことで

種子散布しているらしいですが、

いまだその様子を見たことがありません。

今度張り込みしてみよーかなぁ。

番外編。

エンレイソウの説明看板がありましたが、

写真のエンレイソウには花弁があります。

ヒダカorコジマエンレイソウでは・・・。

これまで、いろんな誤植看板を見てきましたが、

中々マニアックな(笑)

春になれば色んな植物が出てきそうです。

また行こう。

森の中で暮らす準備

森の一部を切り開いたときに

出た木材を薪にすべく

週末はひたすら

切って割って積んでの仕事。

アトリ科の何かっぽい小鳥の小群や、

丸太の下で越冬しようとしている

クモやハチを見つけては、

手や足が止まる私ですが、

見事なスルースキルを身に着けた夫と

周囲の方の協力によりほんの少し進みました。

薪づくりって大変ですね。

空知地方でマガンの群れ

今日は上川地方に買った森へ

薪割りのため移動。

途中の空知地方では、

刈り取りの終わった水田で

マガンの群れが落穂探しに

精を出していました。

紛れていないかな!?と

好奇心で探してみると

いた。

シジュウカラガン、

ここでも見られました^^

手稲区の富丘西公園へ

手稲区に用事があったついでに、

せっかくなので歩こうという

ことで富丘西公園というところへ

行ってきました。

トイレは凍結防止のため

閉鎖されていました。

駐車場は大きくはないので

タイミングによっては満車に

なっているかもしれませんね。

園内には一部木道があります。

湿地帯があるのかと思いましたが

スズラン保全のための木道のようです。

無念(湿地帯の植物が見たかった・・・)。

森はすっかり秋色です。

夫と「秋だねぇ~」なんて言って

超絶のんびり歩いて1時間ほど。

スタスタ歩いたら

20分もかからないでしょう。

木道以外の園路は砂利道でした。

道幅・距離ともにそれなりに

あるのに全部に砂利敷いて・・・

資金が潤沢ですなー。

Googleマップのレビューに

鬱蒼としていて怖い、

みたいなコメントがありました。

どういうところがそう感じさせるのか

興味があったのですが、

こういう雰囲気がそう感じさせるのかな?

森に慣れていない人は、

道幅だったり下草の生え具合だったり、

林立する密度や樹種で感じ方が

私とは違うのでしょう。

難しいけど。

私たちの森はこれより笹薮が濃いので

怖いと感じる人は怖いんだろうな、と。

森の構成を変えることはできないので、

そういうゲストには私が付き添おう^^

あ、街中の公園なので

女性一人で入ることは

おすすめしません。

どなたかと一緒に行きましょう。

参考記事

→「野山では男性のつきまといに気を付けて」

晩秋の森歩きに防寒長靴

フィールドワークの時は

長靴が定番の私。

晩秋で寒かろうが、

植物が枯れ枯れだろうが

何だろうが森に入るんですが、

晩秋ってホント寒いんですよね。

なので、タイツ履いたり、

レッグウォーマー履いたり、

裏起毛のパンツ履いたりして

防寒対策しています。

でも、長靴はそのまま。

先日、除雪のときに使う

防寒長靴を新調したときに、

森に行くついでに試し履きしようと

持って行ったんですよね。

そしたら。

あ・あったかい!!

靴底も濡れた路面や

雪道で滑りにくい

仕様になっているので

土の上でも問題なし。

藪こぎするような時じゃなければ、

防寒長靴で晩秋のフィールドワーク

ありだなってなりました、今さら。

なんで今まで気が付かなかったんだろう。

私バカなの?

次からこの長靴使おう^^

北広島市にある富ヶ岡の森遊歩道へ

室蘭から札幌へ引っ越してきて

はやくも2週間が経過しました。

札幌って200万人近くも人が

いる割に森(山)が近くて

自然豊かってイメージを

持たれている気がしますが、

江別(野幌森林公園近く)・倶知安・室蘭と

ずっと田舎に暮らしていた私からすると

森が遠くて遠くて仕方がないです。

過去に2年間札幌に住んでいたことが

あるので分かってはいましたけどね。

なんかこう、人の多さも相まって

堪えます。

ということで、もう辛坊たまらん!

森歩きするぞ!と言うことで

前々より気になっていた場所、

北広島市にある富ヶ岡の森遊歩道という

名称がついたこちらへ。

整備工事が入っているようでしたが、

私が入った富ヶ岡5号線側の入り口には

この案内看板はなかったです。

通行止め箇所をがっつり歩いちゃいました・・・。

主に橋の整備工事のようですが、

昨日見た段階ではもう終わって

いるようでした。

工事期間は10月中旬頃までと

看板にあったので実はもう

終わっているのでは??

森の中の木々は紅葉が進み

秋らしい色合いになっています。

見上げると、

ミズナラ、コナラ、ミズキ、

コシアブラ、ハンノキ、

ハウチワカエデ(看板には別名のメイゲツカエデの名)、

ツリバナ、ホオノキ、シナノキ、

サワシバ、キタコブシ、

ヤマブドウ、イタヤカエデ、

ハリギリ、シラカンバ、

ヤマモミジの看板もありましたが、

オオモミジな気がします。

アサダがありました。

展葉した後しばらくすると

葉の軟毛はやや落ちるようですが、

この葉はふわっふっわでした^^

この「ふわっふっわ」な

感触が好きすぎて

見つけたら大概触りに行きます。

時期的に林床の植物が

少ないのは当然ですが、

それでも枯れた個体すら

少なくてちょっと意外。

目立つ草本は・・・?

ミズタマソウとススキと

あとはスミレの仲間くらい。

あとは帰化植物の

セイタカアワダチソウとか

ユウゼンギクとか。

春にまた見に行こう。

札幌市街地でエゾアカバナ

札幌に住まいを移して一週間。

部屋を出て徒歩数秒の電柱脇に

アカバナ科の何かがあるのに

今日気づきました。

(脇にあるのは帰化植物のヒメフウロ)

ようやく足元の植物に

目がいくゆとりが出てきたようです。

柱頭を見ると4裂の

エゾアカバナ。

こんな町中で見られる

植物だったっけ?と思い

ダンボールの山の中から

引き出した図鑑を確認すると

『低地~山地の草原や林縁、時に市街地』

なので、こういうこともあるんですね^^

久々に図鑑を開いたら

少し楽しくなりました。

荷物が片付いたら、

雪が降る前に市内探索に

行っておこう。

2023年のカレンダーはこれだ!

夫の転勤に伴い

室蘭から札幌へ

住まいを移して5日。

ようやく真っ当な暮らしが

できる程度に荷ほどきが済みました。

(片付いてはない)

荷物が多いとホント大変。

来年の夏には上川地方の新居に

移住予定なので、この苦労を

また10ヶ月後くらいに味わうのかと

思うとぞっとします・・・。

そんな引っ越しの最中に届いた

来年のカレンダー。

2023年用はこれにしました。

たまに、鳥をチラッと見た程度の

スキルで描いた作品がありますが、

そういうのって分かる人から見ると

不正確だったり不自然な部分が

目に付いちゃうんですよね。

こちらは作者の方が

「実際に野鳥を見た印象や状況を大切にしながら、

その月に会いやすい鳥や、その時期ならではの行動を描きました。」

と言っているように、

野鳥観察をしている人だから

描けるイラストになっています。

昨年は見つけたタイミングが遅くて

在庫切れになっていたので

今回のは間に合って良かった。

4月の構図が素敵です^^

リンク→「piro

piro piccolo」 2023年 カレンダー 野鳥とめぐる季節

室蘭を離れる前に最後のフィールドワーク

南へ渡る鳥(主に猛禽類)たちの

話題でもちきりの室蘭ですが、

室蘭港へ行ってみると

越冬のため渡ってきた

スズガモの姿がありました。

今年もやってきましたね。

識別が難しすぎて

ダイサギなのかチュウダイサギなのか

よく分かりませんが、

その近くにはマガモと

ヒドリガモ。

季節移動は順調に進んでいるようです。

前回は見つける季節が遅くて

枯れ枯れだったオヤマボクチ。

今年は花期に間に合ったものの、

この場所は、どうしても道から遠い。

昨年、道の近くでオヤマボクチっぽい

無花茎個体を見つけていたので、

淡い期待を寄せてそこに行ってみると

小さめだけど、あった~!

すぐ近くのシラヤマギクと似た

雰囲気の葉ですが、

オヤマボクチの葉裏には

びっしりと白い蜘蛛毛が

生えていています。

週末には札幌転勤となった

夫と共に移動してしまうので、

胆振地方の自然観察は

これにて終了の予定。

色々面白いものが

見られる土地だったので、

名残惜しさはありますが、

新天地へ向けて

荷造りラストスパートします。